양손 포개 흉골 정중앙 압박… 30회 반복 뒤 2회 인공호흡

흔히 인공호흡으로 알고 있는 심폐소생술은 심장마비가 온 환자에게 가장 기본적이고 필수적인 조치다. 따라서 선진국에서는 국민들을 대상으로 체계적인 심폐소생술 교육을 실시하고 있으나 우리나라는 그런 수준에 크게 못 미치는 게 현실이다. 황흥곤 교수는 “심폐소생술은 생명을 구하는 마지막 선택인 만큼 일반인들이 숙련되게 시행할 수 있도록 지속적인 교육이 이뤄져야 한다.”고 강조했다.

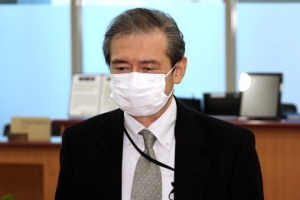

흔히 심장마비라고 부르는 급성심정지의 발생 빈도가 늘어나고 있지만 적극적인 심폐소생술이 이뤄지지 않아 많은 환자들이 회생의 기회마저 갖지 못한 채 숨지고 있다. 사진은 건국대병원 의료진이 시연한 심폐소생술 장면.

심폐소생술은 최초 구조자가 환자의 의식과 호흡을 확인하는 것에서부터 시작된다. 만약 환자가 의식을 잃은 상태라면 편하게 눕힌 뒤 지체 없이 119에 신고해야 한다. 이때 주위에 다른 사람이 있으면 119 신고를 요청한 뒤 인근에 제세동기 비치 여부를 확인, 매뉴얼에 따라 전기충격을 가하는 것이 가장 시급한 조치다. 그러려면 환자의 상태를 판단할 수 있어야 한다. 황 교수는 “일반적으로 환자의 호흡이 멈췄고, 기침을 비롯해 아무런 움직임이 없으면 명백한 심장정지 및 순환정지로 판단해 바로 심폐소생술을 시도해야 한다.”고 조언했다.

이런 응급조치를 효과적으로 취하려면 평소 심폐소생술을 익혀 둬야 한다. 2010년에 새로 마련된 지침에 따르면 먼저 구조자가 양손을 포개 손목이 흉골 정중앙에 위치하도록 흉부에 댄 뒤 팔꿈치를 쭉 편 상태에서 흉골이 5㎝ 이상 내려가도록 압박을 가한다. 빈도는 분당 100∼120회로, 초당 2회꼴이며, 압박은 힘을 실어 계속 반복해야 한다. 압박을 30회 반복한 뒤 2회 인공호흡을 하고 다시 압박을 반복하면 된다. 인공호흡을 할 때는 환자의 머리를 가볍게 뒤로 젖히고 턱 끝을 들어 올려 기도를 확보한 뒤 손으로 코를 막고 1초 이상 가슴이 부풀도록 호흡을 불어 넣으면 된다. 황 교수는 “최근에는 인공호흡보다 흉부 압박을 중시해 상황에 따라서는 인공호흡 대신 흉부압박만 해도 된다.”면서 “심폐소생술은 119 요원이 도착할 때까지 계속 이뤄져야 한다.”고 강조했다.

심재억 전문기자 jeshim@seoul.co.kr

2012-10-29 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지