묵란화 ‘불이선란’ 시문 새로운 해석

추사난화/이성현 지음/들녘/472쪽/3만 5000원

들녘 제공

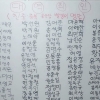

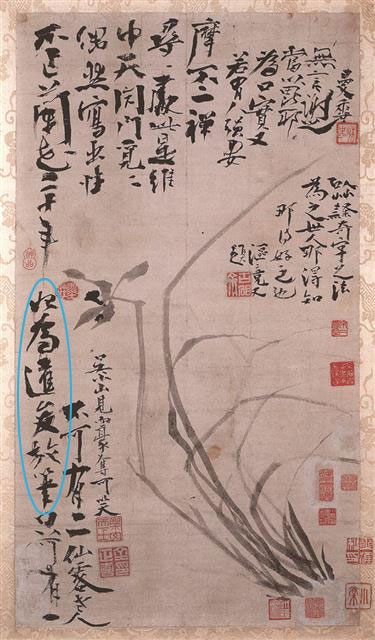

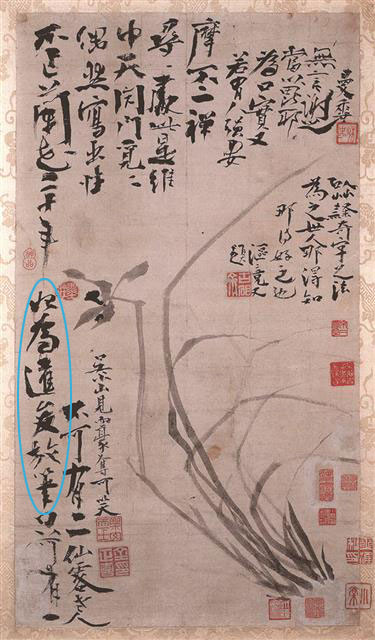

동양화가 이성현은 추사 김정희의 묵난화 ‘불이선란’에 적힌 화제(畵題) 분석을 통해 현대 미술사가들의 해설을 뒤집는다. 예를 들면 난화 왼쪽에 있는 화제 중 ‘시위달준방필’(始爲達俊放筆ㆍ원 안)로 봐 왔던 몇몇 연구자들을 꼬집으면서 ‘갈 준’(?)자를 ‘준걸 준’(俊)자로, ‘왕비 비’(妃)를 ‘시작할 시’(始)로 읽은 탓에 엉뚱한 해석을 내놓았다고 지적한다.

들녘 제공

들녘 제공

저자는 추사의 난화 중에서도 ‘불이선란’ 분석에 공을 들인다. 난화의 위쪽에 기록된 화제는 ‘부작난화이십년’(不作蘭畵二十年)으로 시작된다고 알려져 있다. ‘난초 꽃을 그리지 않은 지 20년 만에’ 정도로 해석된다. 저자는 거칠게 휘갈겨 쓴 추사의 이 화제에서 미술사가들이 ‘작’(作)이라고 본 부분은 ‘정’(正)자를 오독한 것이라고 설명한다. ‘(법도에 맞지 않는) 엉터리 난 그림과 함께한 지 20년 만에’로 해석하는 것이 옳다는 것. 첫 부분부터 작품을 어긋나게 바라본 탓에 ‘불이선란’을 둘러싼 엉터리 해설들이 난무하게 됐다고 저자는 지적한다.

중국 송말원초 때 화가 정소남(1241~1318)이 망국에 대한 변함없는 충절의 상징을 담아 묵난화법을 창시한 것에서 기원했다고 알려진 묵난화는 조선에서도 충절을 중시하는 선비의 표상으로 자리매김했다. 결국 ‘엉터리 난 그림’이라 함은 ‘국가에서 공인받지 못한 난 그림’이란 의미이고, 정소남의 필의와는 다른 의미로 그린 난화라는 것이다. 저자는 추사가 성리학의 폐해가 만연한 조정을 쇄신하기 위한 새로운 정치이념을 정립하기 위한 용도로 이 그림을 그렸다는 결론을 이끌어 낸다.

난화 왼쪽에 있는 화제 중 ‘시위달준방필’(始爲達俊放筆)로 봐 왔던 미술사학계의 통념도 반박한다. 저자는 그림에는 분명 ‘갈 준’(?)으로 돼 있는데 몇몇 연구자들이 사람인변을 추가한 ‘준걸 준’(俊)자로 읽었다고 지적한다. 마음대로 고쳐 읽은 탓에 존재하지도 않는 ‘달준이’라는 인물을 만들더니 ‘처음에 달준이를 위해 그렸으니’라고 해석했다는 것이다.

저자는 지금까지 ‘시작할 시’(始)로 읽어 온 글자 역시 흘려쓴 필획의 움직임을 재현해 볼 때 ‘왕비 비’(妃)로 읽는 것이 타당하며, 풀이하면 ‘왕비가 거만한 결단을 내리도록 하기 위해 붓을 놀리니’라는 의미라고 설명한다. 당시 강력한 세도가였던 안동김씨 가문의 뿌리가 순원왕후 김씨였다는 점을 감안할 때 추사가 이 난화를 통해 그들의 장기 집권을 막고자 했던 의도가 숨어 있다고 결론짓는다.

기존 학계의 해석을 공격할 때 일부 비약이 있다는 느낌이 들기도 하지만 기존의 관점을 뒤집어 생각해 보려는 저자의 시도는 신선하다. 저자도 책 속에서 자신의 파격적인 해석에 대해 독자들이 반신반의하거나 마뜩잖아할 것을 예상하고 있는 만큼 저자의 해석을 따를지 여부는 독자들의 몫으로 남는다.

조희선 기자 hsncho@seoul.co.kr

2018-02-24 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지