‘삼국유사’ 역사 확인 가치 높아

이봉창 의사 선서문 등 6건 보물

사리장엄구 수습하는 모습. 문화재청 제공

이날 국보로 지정된 사리장엄구는 2009년 익산 미륵사지 서탑 심주석(心柱石·탑 구조의 중심을 이루는 기둥)의 사리공(舍利孔·불탑 안에 사리를 넣을 크기로 뚫은 구멍)에서 나왔다. 639년(백제 무왕 40년) 절대연대를 기록한 금제 사리봉영기(金製 舍利奉迎記)와 함께 금동사리외호(金銅舍利外壺) 및 금제 사리내호(金製 舍利內壺), 각종 구슬과 공양품을 담았던 청동합을 포함해 총 9점으로 구성됐다.

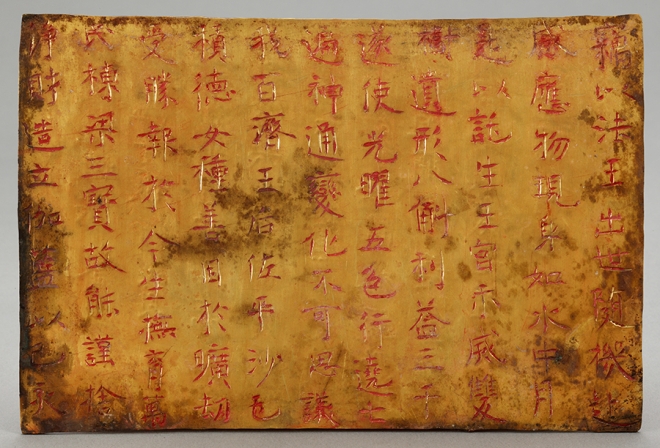

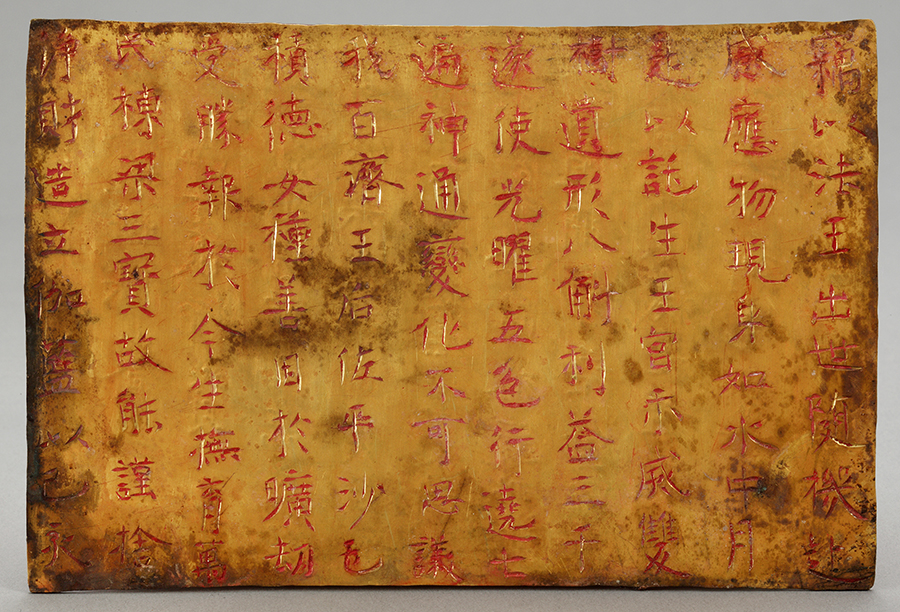

사리봉영기는 앞뒤에 각각 11줄, 총 193자가 새겨져 있는데 ‘좌평 사택적덕의 딸인 백제 왕후가 재물을 시주해 사찰을 창건하고 기해년(己亥年·639)에 사리를 봉안했다’는 내용이 있다. 그동안 ‘삼국유사’를 통해 전해진 미륵사 창건설화에서 구체적으로 나아가 조성 연대와 주체에 대한 새로운 역사적 사실을 밝힐 수 있는 유물이어서 발견 당시부터 많은 관심을 받아왔다.

익산 미륵사지 서탑 출토 사리봉영기 앞면. 문화재청 제공

문화재청은 “‘익산 미륵사지 서탑 출토 사리장엄구’는 백제 왕실에서 발원해 제작한 것으로 석탑 사리공에서 봉안 당시 모습 그대로 발굴되어 출토지가 명확하고 고대 동아시아 사리장엄 연구를 위한 절대적 기준이 된다”면서 “7세기 전반 백제 금속공예 기술사를 증명해주는 한편 동아시아 사리공예품의 대외교류를 밝혀주는 자료로서 역사·학술·예술적 가치가 매우 크다”고 설명했다.

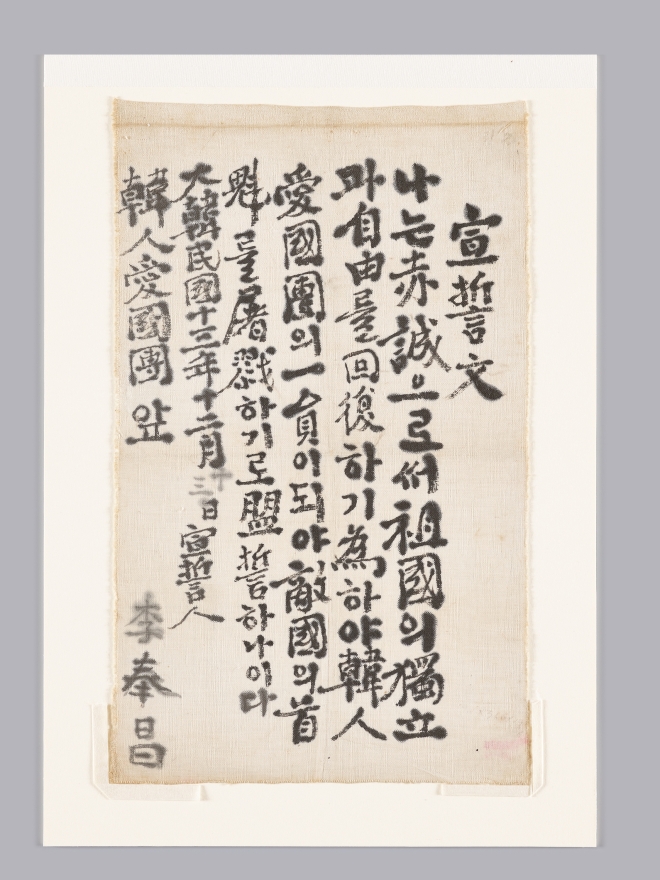

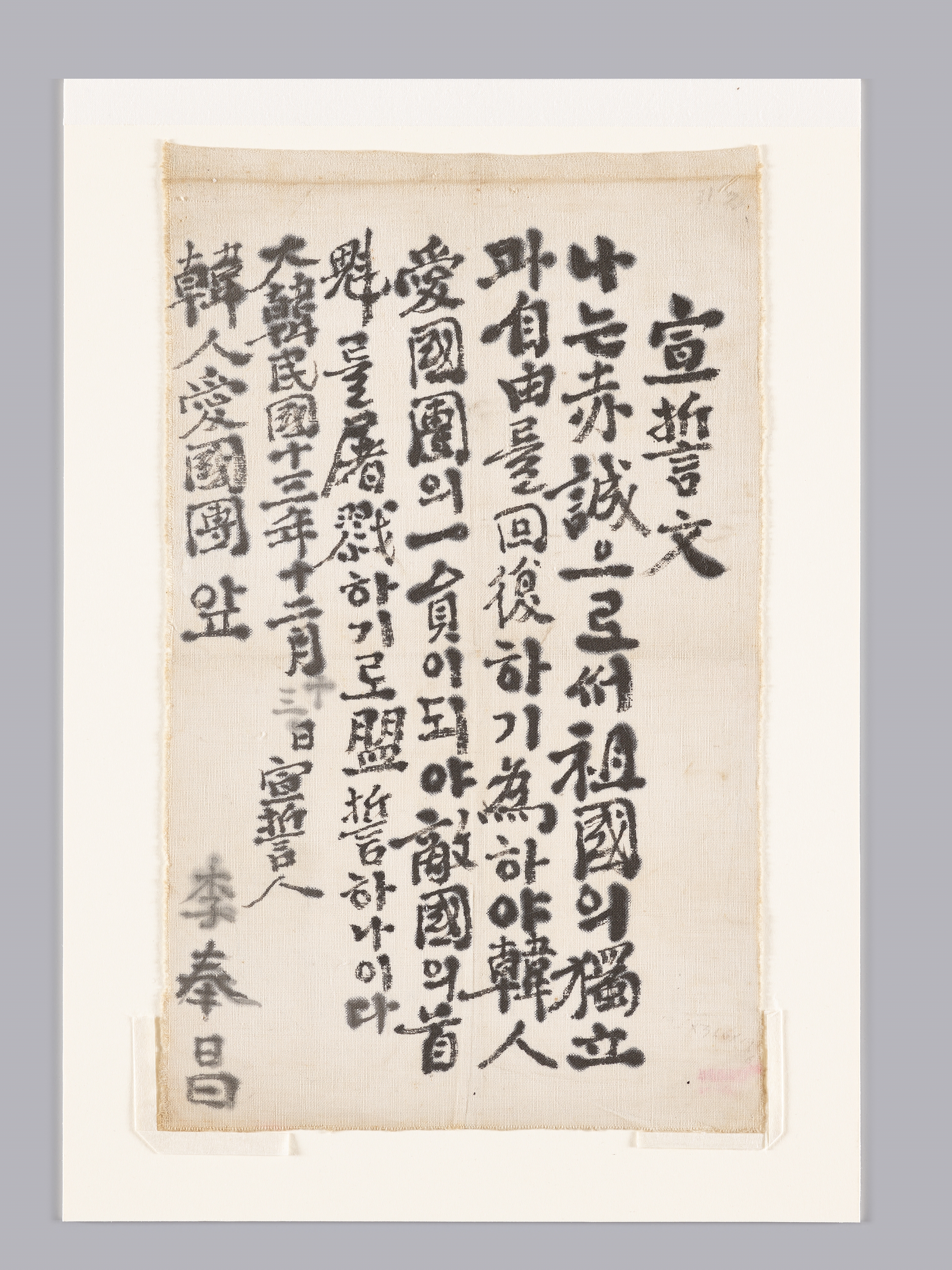

이봉창 의사 선서문. 문화재청 제공

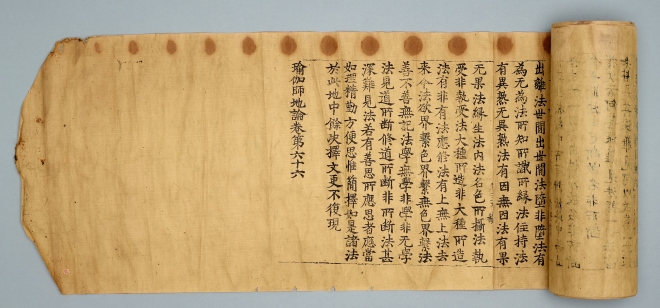

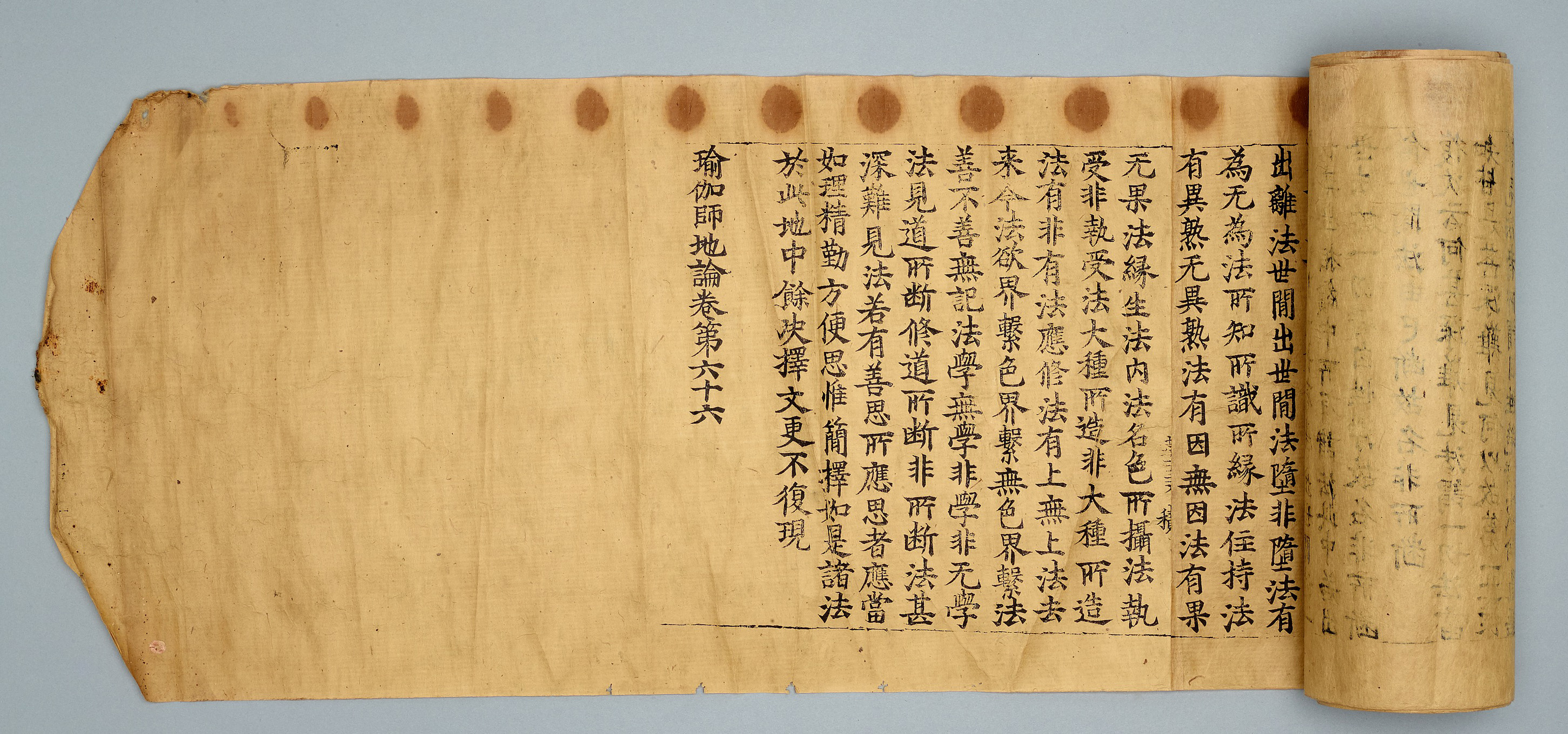

함께 보물로 지정된 ‘초조본 유가사지론 권66’과 ‘대방광불화엄경소 권88’은 고려 11~12세기 만들어진 불교경전이다. 국립한글박물관 소장 ‘초조본 유가사지론 권66’은 총 100권으로 구성된 ‘유가사지론’중 권66에 해당하는 고려 11세기에 간행된 자료로, 현재까지 발견된 사례가 없는 유일본이다. ‘대방광불화엄경소 권88’은 총 120권으로 이루어진 ‘대방광불화엄경소’의 권88에 해당하는 자료로, 1087년(고려 선종 4) 우리나라에 목판이 전래되면서 국내에서 간행되기 시작했다. 이 역시 동일판본 가운데 유일하게 알려진 권차이다.

초조본 유가사지론 권66. 문화재청 제공

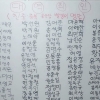

보물 ‘손소 적개공신교서’는 경북 경주시 양동마을에 대대로 거주해 온 경주 손씨의 후손 손소(1433~1484)가 하사받은 적개공신교서 1점이다. 해당 교서에는 수급자명, 공적내용, 특전과 포상, 등위별 공신명단 그리고 발급일자가 기록돼 있다. ‘손소 적개공신교서’는 조선 전기 중요 사건 가운데 하나인 이시애의 난 및 그에 대한 국가의 조치, 공신으로 책훈된 인물, 공신에 대한 각종 은전 및 특전에 대한 구체적 사례 등에 관한 역사적 내용을 제공하고 있어 조선시대사 연구의 중요한 자료로 평가된다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지