李대표의 태도 변화와 ‘실용’

실용주의 발전과 핵심 사상퍼스, 서양철학 관념론에 반기 들어

확인 가능한 유용한 경험 탐구 주장

제임스·듀이도 도구로서 지식 강조

실험 통한 검증으로 진리 발견·확인이재명 대표가 주장하는 ‘실용’

기본소득 실험은 유럽·미주서 실패

긍정 효과 믿는 것은 관념론자 입장

‘지역화폐 지급’ 추경 주장도 非실용

‘흑묘백묘 질문’ 동일률 무시엔 실망

일러스트 고재하

“그런데 국민 여러분, 이념과 진영이 밥 먹여 주지 않습니다. 검든 희든 쥐만 잘 잡으면 좋은 고양이 아니겠습니까? 탈이념, 탈진영, 현실적 실용주의가 위기 극복과 성장 발전의 동력입니다.”

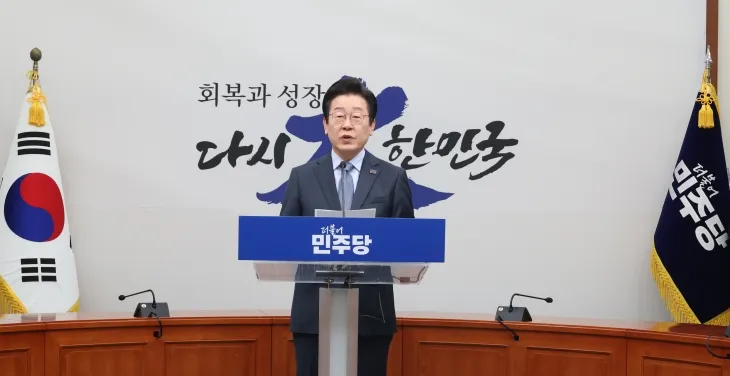

지난달 23일 이재명 더불어민주당 대표가 신년 기자회견에서 한 말이다. 윤석열 대통령의 비상계엄 선포로 인한 후폭풍에도 불구하고 민주당의 지지율이 계속 미끄러지다가 급기야 국민의힘에 역전당하는 결과가 나오던 무렵이었다.

이 기자회견의 여파는 작지 않았다. 이념적 선명성에 바탕을 둔 강력한 팬덤을 무기로 삼고 있는 이 대표가 ‘우향우’를 외치고 있었다. 민주당은 대내외적 혼란에 빠졌다. 주 52시간 근무에서 반도체 분야를 적용해야 할지, 상속세를 유지할지 완화할지, 한미동맹 강화라는 큰 외교 안보적 흐름 속에서 일본과의 관계를 어떻게 얼마나 개선해야 할지, 심지어 이 대표의 상징적 공약이라 할 수 있는 기본소득을 계속 추구해야 할지, 갑자기 모든 것이 불투명해진다는 뜻이니 말이다.

뉴시스

지난달 23일 국회에서 신년 기자회견을 하고 있는 이재명 더불어민주당 대표.

뉴시스

뉴시스

“정치 철학이 너무 빨리 바뀐 것 아니냐”는 질문이 즉석에서 제기된 것은 당연한 일이었다. 그 후로도 이 대표는 갑작스러운 태도 변화에 대한 해명을 요구받고 있다. 물론 그의 대답은 한결같다. 국내 언론과 외신을 막론하고 기자들을 만날 때마다 ‘실용주의’ 네 글자를 힘주어 되풀이하고 있다.

문득 궁금해진다. 실용주의란 무엇일까. 이 대표에게 아무리 물어봐도 ‘검은 고양이와 흰 고양이’ 외에 다른 설명을 듣기는 어려울 듯하다. 우리 사회에 통용되고 있는 관념 역시 마찬가지다. 이념보다 실익을 꾀한다, 고집부리지 않고 이익이 되는 방향으로 행동한다, 정도로만 이해되고 있으니 말이다.

실용주의란 그런 것이 아니다. 역사가 있고 흐름이 있으며 엄연히 존재하는 철학의 한 분야다. 우리는 무엇이 실용주의인지 말할 수 있고, 또 반대로 무엇이 실용주의가 아닌지에 대해서도 이야기할 수 있다.

실용주의(實用主義·Pragmatism)의 기원은 1870년대로 거슬러 올라간다. 그 단초를 제시한 사람은 하버드대를 졸업한 후 미국 연안측량부에서 일하던 찰스 샌더스 퍼스였다. 괴팍한 성격의 천재였던 그는 학계에서 벗어나 있었지만 꾸준히 칸트의 ‘순수이성비판’을 비롯한 철학 서적을 읽고 연구하며 동료들과 의견을 나눴다.

퍼스는 1878년 ‘포퓰러 사이언스 먼슬리’에 “관념을 명석하게 하는 방법”(How to Make Our Ideas Clear)이라는 제목의 논문을 발표했다. 그 속에는 실용주의의 요체라 할 수 있는 준칙이 담겨 있었다. “우리의 개념(conception)은 대상을 지닐 것인데, 그 대상은 개념으로 파악 가능한 실제적 영향을 지닐 것이고, 그 영향의 결과에 대해 고찰해 보자. 그 결과에 대한 우리의 개념이 대상에 대한 우리의 개념 전체다.”

무슨 소리냐고? 우리의 눈앞에 사과가 하나 있다고 해 보자. 그것은 왜 사과인가? 플라톤은 이렇게 대답할 것이다. 저 관념의 세계 속에는 모든 사과의 모범이 될 만한 완벽한 사과가 있다. 그것을 우리는 사과의 ‘이데아’라고 부른다. 현실에 있는 사과는 비록 불완전할지언정 바로 그 이데아를 닮았다. 그러므로 그것은 사과다. 이상한 소리처럼 들릴 테지만 바로 이것이 서양 철학을 천 년 넘도록 지배한 플라톤의 이데아론이다.

퍼스는 그 사고방식에 반기를 들었다. 앞서 인용한 난해한 문장을 다시 살펴보자. 사과라는 대상은 빨갛고 둥글고 향기롭다. 그 각각의 속성은 우리의 눈에 빨갛게 보이고, 만졌을 때 둥글고, 냄새를 맡을 때 향기롭다. 현실 속에서 실제적 영향을 지닌다. 게다가 우리가 사과를 한 입 베어 물면 달콤한 맛이 느껴지는 결과를 낳기까지 한다. 그 모든 결과에 대한 개념, 그것이 우리가 사과에 대해 가질 수 있는 개념의 전부다. 사과의 이데아 같은 것은 없다.

이러한 태도는 두 가지 영향을 낳는다. 첫째, 관념론의 추방. 우리가 대상에 대해 알 수 있는 것은 대상과 개념이 낳는 결과에 대한 개념뿐이다. 그런데 그 결과란 실질적일 수밖에 없으므로 퍼스의 철학적 태도 속에서 우리에게는 실질적인 논의만이 허용된다. 사과의 이데아를 두고 토론하는 대신 어떤 사과가 더 빨간지 사과가 얼마나 빨갛게 익어야 더 맛있는지 등을 토론하게 된다는 뜻이다.

둘째, 과학과 실험, 학술 공동체의 가치가 높아진다. 퍼스에 따르면 진리란 우리가 대상을 관찰하고 실험해 얻어내는 개념의 총합 이상도 이하도 아니다. 그런데 진리가 경험에 의존한다면 그 경험의 오차를 어떻게 극복할 것인가? 퍼스의 답은 확고했다. 무한한 시간과 자원을 투입한다면 학자들은 결국 같은 결론에 도달할 것이다. 그것이 진리다. 다만 우리는 유한한 존재이기에 거기까지 도달하지 못할 뿐이다. 그래도 현실 속에서 과학적으로 합의 가능한 진리가 존재한다.

우리는 경험으로 확인할 수 없는 관념을 붙들고 머리 싸매는 일을 그만두어야 한다. 대신 실험을 통해 확인할 수 있는, 현실적으로 유용한 경험의 세계를 탐구해야 한다. 퍼스의 주장은 적잖은 반향을 불러일으켰다. 퍼스의 친구이자 하버드대 교수였던 윌리엄 제임스가 바통을 이어받아 실용주의를 더욱 확장했다. 지식이 경험에 기반해야 함은 물론이고 현금 가치(cash value)를 가져야 한다고 주장했던 것이다.

돈의 성질에 대해 생각해 보자. 돈은 그 자체로는 가치를 지니지 않는다. 다만 의식주를 비롯해 모든 가치 있는 것을 구입할 수 있는 교환의 매개체일 뿐이다. 제임스는 지식 역시 마찬가지라고 보았다. 그저 쌓아 두기 위해 돈을 버는 것은 어리석은 탐욕일 뿐이듯, 지식 역시 그것을 통해 다른 쓸모 있는 것을 얻어낼 때 비로소 가치를 지닌다. 제임스의 뒤를 이은 실용주의 철학자 존 듀이는 지식이 ‘도구’로서 쓸모가 있어야 한다고 주장했는데, 그 또한 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

관념과 지식은 경험을 통해 획득되며 확인된다. 경험으로 확인할 수 없는 관념에 대한 논의는 무의미하다. 그렇기에 우리는 실험을 통해, 검증 가능한 방식으로, 개방적 토론을 거쳐 지식을 쌓아 나가야 한다. 그렇게 만들어진 지식은 우리에게 유익한 가치를 창출하는 수단이 될 수 있다. 마치 돈처럼. 혹은 우리의 손에 착 달라붙는 도구처럼. 이것이 바로 실용주의다.

실용주의란 경험을 통해 진리를 발견하고 확인하는 철학적 태도다. 실험을 통해 검증되고 반박당한 것, 논리적으로 말이 되지 않는 것을, 실용주의자는 결코 진리로 인정하지 않는다. 반대로 관념론자는 경험으로 확인되지 않거나 경험과 어긋나더라도 관념을 진리로 주장할 수 있는 사람이다.

그렇다면 이 대표는 실용주의자일까?

애석하지만 그렇게 보기 어렵다. 몇 년간 올곧게 주장하고 있던 그의 대표 공약인 기본소득만 해도 그렇다. 기본소득은 2010년대 중반부터 핀란드, 네덜란드, 스위스, 캐나다 그리고 미국의 일부 도시에서 시험적으로 도입됐다.

기본소득 실험은 실패했다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 지원한 오픈리서치(OpenResearch)의 연구에 따르면 그렇다. 기본소득을 제공받은 저소득층의 건강은 딱히 좋아지지 않았고, 대신 근로 의지는 확실히 꺾였다. 기본소득으로 얻을 수 있다는 긍정적 효과는 발생하지 않았고, 그럴 리 없다던 부정적 효과는 분명히 확인된 셈이다.

실용주의자는 실험 결과 앞에서 겸허한 사람이다. 기본소득은 올바른 정책이 아니라는 연구 결과를 진리로 받아들여야 한다. ‘기본소득을 주면 아무튼 좋은 세상이 될 것’이라는 믿음을 놓지 않는 것은 관념론자의 태도일 수밖에 없다. 다른 나라에서 이미 실패한 실험을 왜 이 땅에서 우리 국민의 세금으로 진행해야 한단 말인가. 신년 기자회견 당시만 해도 한발 물러선 듯하다가, 추경 예산에 지역화폐로 전 국민 25만원 지원금을 지급해야 한다며 또 말을 바꾼 이 대표를 실용주의자라 부르기 어려운 이유다.

실용주의의 또 다른 특징은 논리를 강조하는 것이다. 경험을 통해 지식을 확립해 나가는 것이 실용주의의 기본 태도이며, 학술의 언어는 수학과 논리를 근간에 두고 있으니 이 또한 당연한 일. 그 점에서 이 대표는 또 한 번 실망스러운 모습을 보이고 있다. 논리학의 가장 기본적인 원리인 동일률을 거부하고 있기 때문이다.

동일률이란 모든 사물(명제)은 그 자신과 동일하며, 다른 사물(명제)과는 다르다는 원리다. 산은 산이고 물은 물이며 사과는 사과라는, 우리가 아는 일상의 보편 법칙이기도 하다. 그런데 신년 기자회견 당시 이 대표는 뭐라고 했던가. “검든 희든 쥐만 잘 잡으면 좋은 고양이 아니”냐더니, 그것이 덩샤오핑의 흑묘백묘론이 아니냐는 현장 질문에 대해 ‘아니다’라고 하지 않았던가.

‘흑묘’는 ‘검은 고양이’와 같은 말이고 ‘백묘’는 ‘흰 고양이’라는 뜻이다. 언어표현의 의미와 지시 대상이 동일해야 한다는 동일률이 단박에 무시당하고 있다. 논리도 없고 일관성도 없다. 대신 그 자리를 채우는 것은 ‘술은 마셨지만 음주운전은 아니다’ 같은 허무개그다.

정치인이 정치적 유불리에 따라 말을 바꾸는 것 자체를 비난할 수는 없다. 때로는 지도자가 현실에 맞춰 입장을 바꿔야 할 때도 있고, 기존 관념만을 고수하는 지도자가 국민에게 더 큰 해를 끼칠 수도 있으니 말이다.

그러나 이미 실험으로 반박된 정책을 고집하면서, 논리적으로 앞뒤가 맞지 않는 말을 하며, 하루가 멀다 하고 호떡 뒤집듯 말을 바꾸는 행태는 실용주의와 거리가 멀다. 그런 정치적 태도에 굳이 이름을 붙이자면 기회주의라 해야 마땅하지 않을까.

노정태 작가·경제사회연구원 전문위원

노정태 작가·경제사회연구원 전문위원

2025-02-17 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지