뇌과학 연구 어디까지

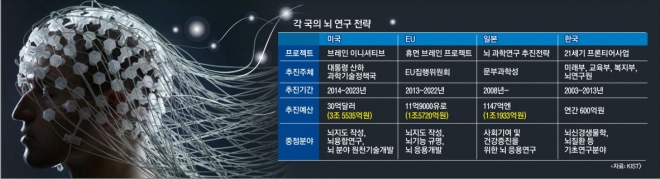

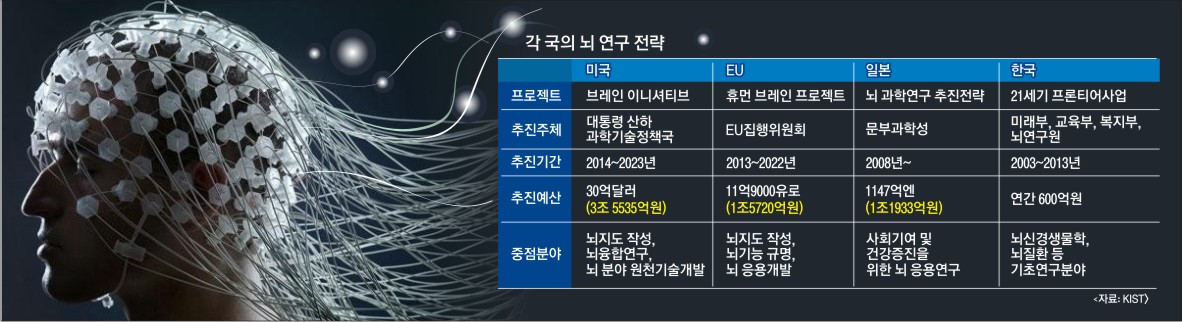

“인류는 몇 광년 떨어진 은하계에서 일어나는 일도 알 수 있고, 원자보다 작은 입자에 대해서도 알고 있지만 우리 두 귀 사이에 존재하는 1.4㎏짜리 물체의 수수께끼는 풀지 못하고 있습니다.” 2013년 4월 미국 버락 오바마 대통령은 과학계의 미개척 분야인 ‘뇌’ 연구에 10년 동안 30억 달러를 투입하겠다는 ‘브레인 이니셔티브’를 발표하며 이렇게 말했다. 이세돌 9단과 구글 인공지능 ‘알파고’ 간 세기의 바둑 대결을 계기로 인공지능과 뇌과학에 대한 대중들의 관심이 한껏 고조되고 있다. 인공지능 같은 컴퓨터 시스템 기술은 인간 최고수를 이길 수준에 도달하는 등 눈부시게 발전하고 있지만, 정작 인공지능이 닮으려 하는 사람의 두뇌에 대한 연구는 아직 걸음마 단계에 있다.

인디아 퓨처소사이어티 제공

뇌·기계 인터페이스(BMI) 기술은 이미 사람의 생각을 읽는 수준에 도달했다. BMI 기술은 뇌파의 측정과 분석을 통해 건강한 뇌파를 유지할 수 있도록 조절하는 ‘뉴로 피드백’ 기술의 발전과 함께 가고 있다.

인디아 퓨처소사이어티 제공

인디아 퓨처소사이어티 제공

단단한 두개골 속에 자리잡은 말랑말랑한 순두부 같은 형태의 ‘뇌’는 평균 무게 1.4㎏으로, 몸무게의 2% 정도에 불과한 작은 인체 조직 중 하나다. 그러나 사람의 몸에 들어오는 산소의 15%와 포도당의 50%를 사용하면서 1000억개의 신경세포(뉴런)로 연결돼 1000조개에 이르는 시냅스를 구성하는 ‘작은 우주’다.

뇌 덕분에 사람은 아름다운 예술작품을 창조해 낼 수 있고, 가장 행복했던 순간이 언제인지 기억할 수 있고, 누구랑 친하게 지내야 하고, 어떤 상황을 피해야 하는지를 판단할 수 있다.

이처럼 복잡다단한 뇌를 이해하기 위한 연구는 의학, 약학, 심리학, 생물학, 전자공학, 기계공학, 재료공학, 통신공학, 로보틱스 등 다양한 분야의 학문들이 융·복합된 ‘종합과학’ 형태로 이뤄지고 있다. 단순히 어느 한 분야의 연구만으로는 1000조개에 이르는 조합의 극히 일부분밖에 이해할 수 없기 때문이다.

융·복합 학문인 뇌과학에서 현재 가장 관심이 집중되는 부분은 뇌지도 작성, 뇌·기계 인터페이스(BMI) 기술, 퇴행성 뇌질환 치료 방법 개발 등이다. 결국 인간이 인간다움을 갖고 생명을 영위하고 사망에 이를 수 있도록 건강한 뇌를 유지하도록 돕는 것이 뇌과학의 최종적인 목표인 셈이다.

●뇌 회로도로 건강한 뇌 유지

뇌지도는 1000억개에 이르는 뇌 신경세포가 이를 연결해 주는 수많은 가지들과 어떻게 연결돼 1000조개의 뇌신경계를 만들어 내는지를 한눈에 보여 주는 작업이다.

컴퓨터 서버에 오류가 발생하면 네트워크 지도를 보고 복구 계획을 세우고 전자제품이 고장 나면 회로도를 바탕으로 수리를 하는 것처럼 뇌과학자들은 알츠하이머 같은 퇴행성 뇌질환, 자폐증, 조현병, 우울증 같은 정신과적 질병을 치료하는 데 뇌지도가 긴요하게 쓰일 것으로 보고 있다. 더군다나 정밀한 뇌지도는 ‘딥러닝’ 같은 기계학습 알고리즘의 발전을 가져와 새로운 형태의 인공지능 개발에도 도움을 줄 것으로 기대된다.

2005년 뇌의 모든 구성 요소와 연결구조에 관한 데이터 세트를 의미하는 ‘커넥톰’이란 개념이 제시되면서 연구자들은 자기공명영상(MRI) 기법을 이용해 뇌의 주요 신경다발이 어떻게 연결돼 있는지 영상화하는 ‘휴먼 커넥톰’에 대해 관심을 집중하고 있다. 뇌지도 작성 연구가 활발한 가운데 가장 큰 관건은 지도의 해상도를 높이는 것과 뇌 이미지 데이터를 어떻게 처리하고 보관하고 분석할지에 대한 표준화된 소프트웨어를 개발하는 것이다.

BMI 기술은 인간의 뇌를 기계와 연결해 뇌신경 신호를 실시간으로 해석해 활용하거나 외부 정보를 입력하고 변조시켜 인간 능력을 증진시키는 융합기술이다. 현재 BMI는 사고나 질병으로 몸을 움직일 수 없는 환자들을 치료하기 위한 수단으로 개발되고 있다. 생각만으로 휠체어나 인공기관, 마비된 팔과 다리를 대신할 로봇 팔다리를 조종할 수 있게 BMI 기술이 발전하기 위해서는 뇌파의 측정과 분석을 통해 건강한 뇌파를 유지할 수 있도록 조절하는 ‘뉴로 피드백’ 기술의 발전도 함께 가야 한다.

●이달 14~20일은 ‘세계 뇌 주간’

뇌과학의 연구 성과에 가속도가 붙으면서 우리 ‘뇌’를 똑바로 알자는 연구자들의 움직임도 활발하다. 미국 뇌신경과학 분야 사립연구기관인 DANA재단은 1992년부터 매년 3월 셋째주를 ‘세계 뇌 주간’으로 정해 일반인들에게 뇌 연구의 중요성을 이해시키기 위한 다채로운 행사를 진행하고 있다. 현재 전 세계 60개국이 이 행사에 참여하고 있다.

우리나라도 2002년부터 뇌 주간 행사를 열고 있다. 올해도 한국뇌연구협회 등 6개 기관과 학회가 모여 ‘뇌연구 궁금해요’라는 주제로 이달 20일까지 다양한 공개강연 행사를 갖는다. 차두원 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 박사는 “최근 선진국들의 연구 추세를 보면 뇌과학은 단순한 연구과제가 아니라 한 국가의 과학 역량이 총집결된 국가적 프로젝트가 되고 있기 때문에 대중들의 관심을 집중시키기 위한 노력이 병행되고 있다”고 말했다.

유용하 기자 edmondy@seoul.co.kr

2016-03-15 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지