현행법은 한계·신설법은 위헌 논란

피해자 고소 없이는 수사·처벌 어렵고‘명예훼손 불기소’ 흐름과도 맞지않아

정부·與 추진안은 ‘표현의 자유’ 위배 소지

학계도 “사전 검열·사전 제재효과” 지적

5일 법조계 등에 따르면 경찰청은 최근 가짜뉴스 단속을 강화하면서 사이버 명예훼손죄(정보통신망법상 명예훼손)를 주로 적용하고 있다.

그러나 현행법만으로 가짜뉴스를 적극적으로 찾아내 단속하는 인지수사에는 한계가 있다. 명예훼손은 반의사불벌죄로 피해자가 원하지 않으면 처벌할 수 없기 때문이다.

경찰 관계자는 “유튜브나 온라인 커뮤니티에서 명예훼손 소지가 있는 사안을 찾는 등 내사를 진행하지만, 송치하기 전에 피해자한테 ‘처벌할 의사가 있느냐’고 물어보는 과정을 거쳐야 한다”고 밝혔다. 또 다른 처벌 근거로 꼽히는 모욕죄 역시 당사자 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄이기 때문에 인지수사는 힘들다.

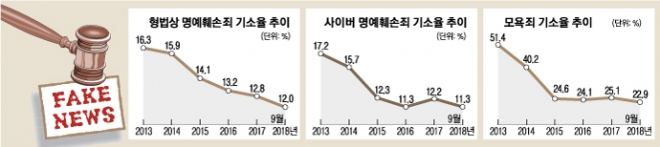

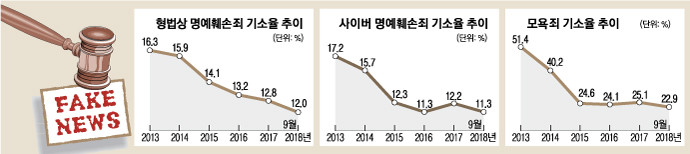

더군다나 해당 처벌 규정들은 불기소 비율이 점점 높아지는 추세이기 때문에 현행법을 근거로 가짜뉴스 단속을 강화하겠다는 것은 흐름에 맞지 않는다는 지적도 나오고 있다. 서울신문이 대검찰청으로부터 받은 자료에 따르면 형법상 명예훼손죄, 사이버 명예훼손죄, 그리고 모욕죄 기소율은 해마다 감소하고 있다. 2013년 각각 혐의의 기소율은 16.3%, 17.2%, 51.4%였으나, 올해 9월 기준 각각 12.0%, 11.3%, 22.9%까지 떨어졌다.

이에 정부와 여당은 신설법을 통해 처벌 규정을 새로 마련할 계획이지만, 이마저 위헌 논란에 부딪힌 상황이다.

박광온 더불어민주당 의원을 중심으로 추진되는 ‘허위조작정보 유통방지법’ 발의안은 허위조작정보의 범위를 법에 따라 규정하고, 플랫폼 사업자에게 허위조작정보 유통을 금지·방지하는 의무를 부과하는 내용을 골자로 하고 있다. 그러나 야권뿐만 아니라 시민단체와 학계에서도 반대 목소리가 나오고 있다.

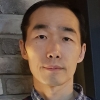

이준웅 서울대 언론정보학과 교수는 “정부가 허위조작 정보의 정의를 규정하게 되면 결과적으로 검열과 사전 제재 효과가 나타날 것”이라며 “이는 ‘표현의 자유’라는 헌법적 가치에 정면으로 위배된다”고 지적했다.

정의당도 가짜뉴스 규제 반대 토론회를 여는 등 적극적으로 제동을 걸고 있다. 추혜선 정의당 의원은 “민주국가에서 허위조작 정보의 기준을 국가가 나서서 제시하는 것은 어불성설”이라고 비판했다.

나상현 기자 greentea@seoul.co.kr

2018-11-06 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지