2년간 소설 독회 꾸려온 작가 이호철 독자들과 나눈 얘기 묶어 ‘선유리’ 발간

뙤약볕이 들면 느티나무 숲의 큼직한 그늘 밑으로 들어갔다. 숭덩숭덩 썰어 놓은 수박은 달았다. 마을 주민들은 한창 가을걷이 중이건만 경운기 소리조차 애써 아껴줬다. 소슬한 바람 불어오면 옹기종기 붙어 앉았다. 빗줄기 쏟아지는 날에는 누옥 지붕 아래에서 퉁당퉁당 빗소리와 함께했다. 별이 총총한 여름밤이면 띄엄띄엄 모깃불 피웠다. 동네 누렁이, 흰둥이들은 마침 숨을 죽였다.

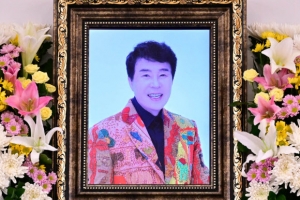

11일 서울 인사동에서 만난 소설가 이호철은 “탈향의 작가인 내가 귀향을 지향하는 것은 당연한 순리”라면서 “이는 분단에서 통일로, 전쟁에서 평화로 나아가는 문제와 직결되는 것”이라고 강조했다.

2006년 9월부터 2008년 9월까지 매달 사람들이 함께 모여 소설을 읽고 이야기하며, 문학과 인간 존재의 비의(秘意)에 대해 열띤 토론을 벌이곤 했던 경기 고양시 선유리 154의2번지, 소설가 이호철(78)의 집필실 안팎 풍경이다. 이들은 이곳을 ‘소설의 느티나무숲’이라고 불렀다. 일생에 걸쳐 분단 문제에 천착한 작가로 한국 문학사에 굵은 획을 새긴 이호철은 이곳 선유리에서 2년 동안 소설 독회(讀會)를 가졌다.

신선이 놀았다고 선유리(仙遊里)였으리라. 신선은 간데 없지만 흰 머리, 흰 수염 노() 작가의 문학을 아끼는 이들이 한자리에 모여 매달 그의 작품 하나씩을 골라 함께 읽고, 토론했다. 걔중에는 직업으로 소설, 혹은 시를 쓰는 이도 있었고, 평범한 직장인, 주부, 학생도 있었다.

또한 그의 작품에 지대한 관심을 보내는 외국인이 일부러 먼 길을 찾아오기도 했다. 날이 궂으면 열댓 명 남짓만 모이기도 했고, 우연히 서로 마음이 맞은 날에는 70~80명을 훌쩍 넘기도 했다.

이 자리에서 나눈 얘기들이 책으로 묶여 나왔다. ‘선유리-이호철 소설 독회록’(민병모 엮음, 미뉴엣 펴냄)이다.

11일 서울 인사동에서 만난 이호철은 “행복한 신선 놀음이 2년을 훌쩍 넘겼다.”면서 “덕분에 20~30년 전 소설을 다시 읽으며 그때의 격정과 환희를 새롭게 느낄 수 있었다.”고 환하게 웃었다.

‘소설 독회’는 낯설다. 보편화된 시 낭송회와는 달리 소설을 읽고 얘기 나누는 형식은 국내에서 그때까지 거의 없었던 탓이다. ‘선유리’는 일종의 창작 노트이거나 소설 창작 강의록이며, 이호철 작품 세계의 시원(始原)을 확인시켜 주는 ‘이호철 문학론’이다.

독회에서는 등단작 ‘탈향’을 비롯해 장편 연작소설 ‘남녘사람 북녁사람’, ‘오돌할멈’, ‘닳아지는 살들’, ‘나상’, ‘소시민’ 등 작품 하나하나, 문장 구절구절마다 현미경과 망원경이 동시에 들이대졌다. 그가 사람들 앞에 낱낱이 발가벗겨지는 셈이다.

그래서 그는 때로는 자신의 의도와 다른 작품 해석에 강하게 반박하기도 하고, 때로는 자신조차 인식하지 못한 접근에 무릎 치며 동의를 보내기도 한다. 편안하게 술술 읽혀지는 문장이 얼마나 고통스럽고 치열한 사유의 결과물이었는지 짐작케 한다.

독회에서 택해진 작품들은 대부분 영어, 불어, 독일어, 스페인어 등 10여개 나라 말로 번역됐다. 독일에서 국제적으로 예술문화 공로가 큰 이들에게 주는 프리드리히 실러 메달을 받았고, 브라질에서는 ‘닳아지는 살들’을 일컬어 “오늘날 세계 문학의 대표적인 단편소설집이 있다면 마땅히 수록되어야 할 작품”(젠틸 지 파리아 브라질 상파울루주립대 교수)이라는 상찬을 듣기도 했다.

그가 놓인 현실 속의 좌표는 독특하다. 북쪽 고향을 등진 ‘탈향민’이자 군사독재정권 시절 재야 활동을 하며 여러 시국사건으로 툭하면 감옥소를 들락거려야 했다. 그렇게 끊임없이 한반도의 분단 모순을 핵심적인 작품 주제로 삼았건만 문학의 이념적 도구화를 어떤 것보다 경계하는 순정의 작품 세계를 지향했다.

그는 1950년 열아홉 살 소년병으로 인민군에 끌려가 총알 한 방 쏘지 않고 ‘따발총’을 내버린 뒤 국군에 포로로 붙잡힌다. 그리고 홀로 떨궈진 부산에서 부두 노동자로, 미군 경비원으로 일하게 된다. 그럴 때도 그의 손에는 얼기설기 바늘로 꿰맨 종이수첩과 토막연필이 늘 들려 있었다. 순정한 예술의 영혼을 가진 그에게는 살륙과 파괴의 전쟁, 가난과 외로움조차 인간성 본연의 것에 대한 성찰을 가능하게 하는 요소였던 것이다.

그는 “남북 문제가 젊은 작가들에게 외면받는 것에 대해 이해한다, 나도 지긋지긋하니까.”라면서도 “한국 문학이 우리 사회의 가장 큰 모순인 분단을 빼고 갈 수는 없는 노릇이다.”라고 일상에 빠진 후배 작가들을 에둘러 비판했다.

세계 근대 인류사의 슬픈 유산인 전쟁과 분단을 현재의 상처로 여전히 싸매고 있는 한반도에 살고 있기에 해외 문단은 그를 주목할 수밖에 없는 것이다. 이호철이 우리 문학이 세계 문단과 맺는 접점에서 소중한 자산으로 평가받는 이유이기도 하다. 그는 조만간 재외동포 문제를 다룬 장편소설 ‘흐르는 세월과 막힌 사람’(가제)을 내놓을 계획이다.

글 사진 박록삼기자 youngtan@seoul.co.kr

2010-06-12 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지