우주발사체 사업은 무모한 도전

민관 연구원 땀과 노력 컸지만

근간은 위험 감수한 정부의 힘

양극화 등 난제에도 활약 기대

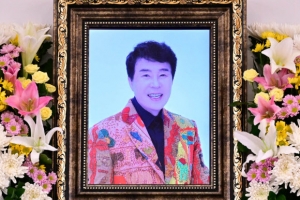

이영범 건국대 행정학과 교수

누리호 발사 성공에 따라 미래 대한민국은 우주산업에서 세계 주요국으로 강력하게 부상할 것으로 예상된다. 누리호에 적용된 항공, 전자, 통신, 소재 등 다양한 산업의 시장 규모는 2040년까지 1300조원에 이를 것으로 추정되고 있다. 한국항공우주연구원 중심으로 개발된 관련 기술의 민간 이전을 도모한다고 하니 미국의 스페이스X처럼 혁신적인 민간 기업을 육성하는 효과도 창출될 것이다. 또한 현재 미국과 일본의 위성정보에 의존하고 있는 군사안보 측면에서도 한미일 안보 협력의 새 지평을 열 수 있을 것으로 기대된다.

우리 사회에 이토록 큰 파급효과를 가져온 누리호의 성공 요인은 무엇일까. 아마 많은 국민은 위성종합관제실에서 누리호 발사 과정을 묵묵히 지켜보던 한국항공우주연구원 연구진의 초조한 모습을 떠올릴 것이다. 이번 발사 성공은 그들의 지난한 땀과 노력의 결실임을 의심치 않는다. 필자는 또한 지난 우주발사체 개발의 역사를 되돌아보면서 이번 성공의 주된 요인으로 정부의 역할에 대해 이야기하고 싶다.

우리나라에서 우주발사체 여정이 본격화된 것은 2000년 12월 우주센터 개발 사업에 착수하게 되면서부터다. 2007년에는 자립형 우주 개발을 위한 중장기 계획을 수립하면서 ‘사업 중심’이었던 우주 개발을 ‘핵심기술 확보 중심’으로 전환했다. 2013년 11월 미래창조과학부(현 과기정통부)가 수립한 우주 개발 중장기 계획에는 한국형 발사체 조기 개발, 독자적인 달 탐사 계획 추진, 민간 우주산업 육성, 한국형 위성항법시스템 구축 등의 내용이 포함됐다.

항공우주산업의 불모지였던 우리나라에서 자체 기술력에 의한 우주발사체 사업은 상당히 무모하고 위험성이 높으며, 비용 대비 편익이 불확실한 것이었다. 최근 집행이 더욱 엄격해지고 있는, 대규모 재정사업의 타당성을 검토하는 예비타당성 조사조차 통과하지 못할 것이다. 우주발사체 사업은 몇십 년에 이르는 장시간 동안 끊임없이 막대한 재정을 투입해야 하지만, 실패할 위험이 상당히 큰 사업이다. 이러한 사업을 누가 할 수 있을까. 필자는 감히 세계 초일류 기업인 삼성도, LG도 하기 힘든 사업이었다고 생각한다.

이번 누리호의 성공은 자력에 의한 우주 진출이라는, 어찌 보면 무모한 가치를 세우고 그 가치의 달성을 위해 우주센터, 한국항공우주연구원 등 관련 기관을 조직화한 정부의 역할에 기인한 측면이 크다. 비용ㆍ편익의 불확실성을 감수하며 장시간에 걸친 재정적 뒷받침과 민간 기업과의 긴밀한 협력을 끌어낸 것도 정부다. 이처럼 정부는 단순한 시장 실패의 교정자가 아니라 사회적 가치를 창출하고 위험을 감수하며 사회적 임무를 달성하는 능동적 주체가 돼야 한다.

지금 우리 사회에는 인구 감소, 기후 변화, 소득 양극화 등 많은 사회적 난제가 존재한다. 이런 난제들의 공통점은 시장 메커니즘으로 해결하기 어렵고 천문학적인 재정 투여에도 효과가 불확실하다는 것이다. 하지만 우리 사회가 이 난제들을 반드시 해결해야 한다면 누리호의 사례처럼 능동적이고 가치를 창출하는 주체로서 정부의 역할을 기대해 본다.

2022-07-14 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지