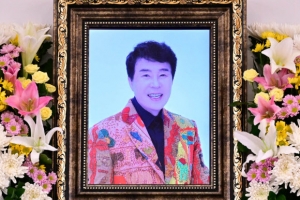

고유환 동국대 북한학 교수

사회주의 국가에서는 권력이 총구로부터 나온다는 말이 있듯이 김정은으로의 후계 구축도 군사부문에서 시작하고 있다. 20대 후반의 어린 나이 등을 고려해 정치국 상무위원, 정치국 위원과 비서국 비서 등에는 선출되지 않았지만, 군사권력의 2인자가 됨으로써 김정은 후계가 공식화됐다고 봐야 할 것이다. 김정은이 당 중앙군사위원회 부위원장이 됐다는 것은 김정일 국방위원장 유고 시 곧바로 군권을 장악할 수 있는 제도적 장치를 마련한 것으로 봐야 한다. 김일성이 생존하고 있을 당시 김정일이 1991년 12월 조선인민군최고사령관에 추대된 것과 같은 비중으로 볼 수도 있을 것이다.

후계자로 공식화된 김정은은 당의 조직지도부장 등의 직책을 겸하면서 당과 군을 장악해 나갈 것이다. 이제 북한은 김정일-김정은 공동정권 체제로 들어갔다고 해도 과언이 아니다. 이번 당 대표자회에서는 북한 주요 기관의 공식적 직함과 관계없이 김정은 후계와 관련된 신진 엘리트들이 대거 발탁됐을 가능성이 있다.

이번 당 대표자회의 특징은 김 위원장 건강 악화 이후 다시 부각한 급변사태와 붕괴 가능성에 맞서 후계를 공식화하되 급격한 권력의 이동을 막으려는 과도적 조치를 취한 것으로 보인다. 후계를 공식화함으로써 급변사태론을 잠재우는 등 급한 불은 끌 수 있겠지만, 경제난 해결 등 산적한 문제를 해결하지 못하면 후계체제가 정당성을 확보하기 어려울 것이다.

당 대표자회가 하루 만에 끝난 것으로 볼 때 지도부 선출 이외에 새로운 정책노선이 논의되지 않은 것으로 보인다. 하지만 북한 지도부가 더 이상 정책전환을 미루기는 어려울 것이다. 김정일 시대는 대량살상무기 중심의 군사력 증강 이외에는 총체적 실패다. 김정일 정권의 실패는 후계구축에 난관을 조성할 수밖에 없다. 따라서 김정은 중심의 새로운 엘리트층은 인민생활 향상과 관련한 정책전환을 조심스럽게 모색할 수밖에 없을 것이다.

김정은이 스위스 유학을 한 경험이 있고, 개방 마인드가 있는 준비된 혁명 3·4세대 엘리트들이 김정은 체제를 떠받치고 있기 때문에 미국·일본·한국 등 서방과의 적대관계를 해소한다면 새로운 정책노선이 나올 수도 있다.

김정은 후계 지명 이후 동북아 질서도 다소 변화가 생길 수 있을 것이다. 급변사태론의 설득력이 떨어지고 북한에 대한 개입을 확대하려는 주변 국가들의 움직임이 본격화할 가능성이 높다. 북한 후계 지명 이후 우리 정부도 같은 고민에 빠질 것이다. 후계 지명을 계기로 대북정책의 개선이 이뤄지지 않는다면 이명박 정부 임기 내 획기적 남북관계 진전이 어려울 수도 있다.

2010-09-30 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지