뇌사자 장기이식률 높여 2만여명에 ‘새 생명’을

장기 기증은 인간이 선택할 수 있는 가장 숭고한 헌신이다. 누군가에게 자신의 신체를 떼어서 건넨다는 것 이상의 이타적 선택이란 상상할 수도, 있을 수도 없기 때문이다. 지금 이 순간에도 전국 도처에서 수많은 환자들이 장기 기증이라는 숭고하지만 기약 없는 선택을 기다리며 고통의 시간을 보내고 있다. 그들은 누군가가 자신의 생체를 떼어 가도록 허락하지 않으면 종국에는 생명을 잃거나 온전한 삶을 포기할 수밖에 없는 처지다. 그러나 애석하게도 우리나라의 장기 기증은 수요에 훨씬 못 미쳐 더 이상 치료법이 없는 중증 질환자들에게 ‘질병 이상의 고통’이 되고 있다. 생사의 기로에서 삶보다는 죽음을 먼저 생각할 수밖에 없는 그들에게 장기 기증은 그래서 ‘궁극의 구원’이기도 하다. 이런 장기 기증 현안에 대해 한국장기기증원(KODA) 하종원(서울대병원 이식혈관외과 교수) 이사장으로부터 듣는다.

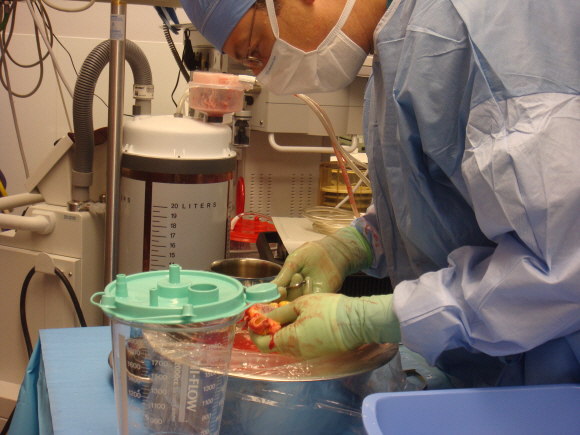

장기 이식 외에 더는 다른 치료법이 없는 환자들에게 장기 기증은 또 다른 구원이지만 기증자가 많지 않아 사회적 인식 확대가 절실하다. 사진은 한국장기기증원 의료진이 공식 절차를 거쳐 적출한 장기를 처리하고 있는 모습.

●장기 기증이란 어떤 행위인가.

다른 환자에게 대가 없이 자신의 장기를 나눠 주는 일이다. 물론 콩팥을 떼어주는 등의 생체 기증도 있지만 정말 중요한 것은 뇌사자의 장기 기증이다. 이는 일반 사망자가 아닌 뇌사자만이 선택할 수 있으며 비율로도 전체 사망자의 1∼3%에 불과할 만큼 희귀하다. 뇌사 상태에서 기증할 수 있는 장기는 신장·간장·췌장·췌도·심장·폐·소장·안구 등이며 이 밖에 뼈와 관절·피부·심장판막 등의 조직도 따로 기증할 수 있다.

●왜 필요한가.

국내에는 현재 2만여명의 이식 대기자가 등록돼 있다. 이들은 이식 외에 다른 치료 대안이 없어 하루 평균 2.7명(2009년 기준) 꼴로 숨져 간다. 문제는 이런 이식 대기자가 기하급수적으로 늘어나고 있다는 점이다. 말기 장기 기능 부전에 빠진 환자에게는 장기 이식이 유일한 치료지만 장기 공여가 이뤄지지 않아 이식을 생각조차 못 하는 사례가 허다하다.

하종원 서울대병원 이식혈관내과 교수

살아있는 동안 스스로 장기 기증 의사를 밝히는 것이 가장 이상적이다. 이런 사람이 소생이 불가능한 뇌사 상태에 빠지면 장기 이식에 관한 법률에 따라 장기구득기관인 한국장기기증원에 통보된다. 장기기증원은 즉시 현장에 전문 인력을 파견해 환자 상태를 확인하고 담당 의료진과 가족을 만나 우선순위 환자의 정보를 제공한 뒤 동의받는 절차를 거친다. 법적으로는 가족 1인이 동의하면 되지만 보편적인 정서를 고려해 가족 중 한 명이라도 반대하면 기증 절차는 바로 중단된다. 이 과정에서 가장 어려운 상황은 의료진이 가족에게 뇌사를 통보하는 시점이다. 따라서 이 일은 훈련된 장기구득 코디네이터가 맡도록 권장하고 있다.

●합법적 장기 기증은 뇌사 상태에서만 가능한가. 또 뇌사는 어떤 상태이며 어떤 판정 절차를 거치는가.

장기 기증은 가족들끼리 간이나 신장을 기증하는 생존 기증과 뇌사 상태에서 이뤄지는 뇌사 기증 등 두 가지로 나뉜다. 드물게는 뇌사는 아니지만 불가피한 경우 심장사 후에 하는 기증도 있다. 물론 기증자의 건강 상태가 관건이지만 이 방식은 의료 선진국에서도 계속 증가하는 기증 형태다. 흔히 말하는 뇌사란 뇌의 기능이 사실상 멈춰 자발적인 대사활동이 불가능한 상태로, 이 경우 인공호흡에 의존하며 어떤 치료로도 회복이 불가능하다. 이 점에서 식물인간과 구별된다. TV드라마 ‘시크릿 가든’에서 처럼 뇌사 상태에서 소생한다는 것은 있을 수 없는 일로, 그런 경우라면 식물인간 상태라고 봐야 옳다. 우리나라는 이런 뇌사 판정에 매우 엄격한 편이다. 뇌사 판정은 5개 이상의 뇌간반사가 없고 인공호흡기 부착과 심각한 뇌 손상이 있는 경우에 신경외과나 신경과 의료진이 1차 조사를 하며, 이후 6시간이 지난 뒤 2차 조사를 실시해 변화를 점검하고 뇌파검사에서 평탄파가 나오면 관련 전문의가 포함된 판정위원회에서 만장일치 형태로 이뤄진다.

●그러면 적합성은 어떻게 판단하는가.

그 절차도 무척 까다롭다. 먼저 기증자의 의무 기록을 분석해 원인 질환이 확실하고 치료 가능성이 없는 기질적인 뇌병변이 있으며 깊은 혼수상태로 자발 호흡이 없어 인공호흡기를 부착한 상태라야 한다. 또 치료 가능한 약물 중독, 대사성 또는 내분비성 장애가 없어야 하며 저체온·쇼크 상태일 때도 부적격으로 보는데 이런 조건이 충족돼야 비로소 뇌사로 판정된다.

●국내의 장기 이식 수요는 얼마나 되며 기증 추이는 어떤가.

장기 기증이 가능한 뇌사의 원인은 대부분 두부 외상에 따른 뇌의 실질손상과 뇌혈관계 질환이다. 이런 사고나 질환으로 인한 사망자는 인구 10만명당 250명으로, 국민 전체로 환산하면 연간 1300여명 정도다. 이는 장기 기증이 가장 활발한 스페인보다 많은 뇌사 규모다. 물론 국내에서도 장기 기증 활성화를 위해 2011년에 ‘장기 이식에 관한 법률’이 시행돼 2010년 268명이었던 기증자 수가 지난해에는 368명으로 37.3%나 증가하는 긍정적인 변화를 보이고 있다.

●늘어나는 장기 수요를 충족시킬 대체 방안은 없는가.

가장 유력한 대안은 이종장기 이식 연구다. 그러나 돼지를 이용한 이종장기 이식의 경우 돼지가 가진 막단백질에 의한 초급성 거부 반응 때문에 진전이 더뎠다. 그러다 2004년 미국에서 막단백질을 제거한 형질전환 돼지가 개발돼 새로운 희망이 되고 있다. 이에 따라 돼지를 이용한 연구가 계속된다면 오래지 않아 획기적인 결실이 있을 것으로 기대하고 있다.

●행정적, 사회적 문제는 없나.

1979년에 국내 첫 뇌사자 장기 이식 이후 지금까지 많은 환자들이 장기 이식으로 새 생명을 얻었다. 그러나 대부분의 장기 이식이 생체 이식이고 뇌사 장기 이식률은 여전히 낮다. 기증을 서약한 환자를 이식이 가능한 상태로 관리해야 하며 이식의 효율성을 높이기 위해 가능한 이송하지 않고 한 병원에서 이식이 이뤄지게 하는 등의 체계를 갖출 필요가 있다. 여기에다 장기를 기증할 경우에만 뇌사가 인정되는 현 제도에 대해 전향적인 논의를 시작해야 할 것으로 보고 있다.

심재억 전문기자 jeshim@seoul.co.kr

2012-10-08 24면