2008년부터 복원…20마리 창녕 우포늪 야생으로… 中·日 이어 세 번째 방사 성공

2017년 10월 17일. 경남 창녕군 유어면 세진리 우포따오기복원센터에서 천연기념물 따오기 20마리가 ‘따옥~따옥~’ 울음소리를 내며 세계적인 자연습지 우포늪 푸른 하늘로 날아오른다. 2008년부터 센터에서 진행된 따오기 복원·증식 사업을 통해 태어난 120여 마리 가운데 20마리를 자연의 품으로 보낸 것이다. 따오기 야생 방사는 중국과 일본에 이어 세계에서 세 번째다. 대통령을 비롯해 국내외 인사와 지역 주민 등 1000여명이 35년 만의 따오기 야생 복귀를 축하한다. 중국, 일본 등 세계 여러 나라에서도 이날 대한민국의 성공적인 따오기 복원·방사에 뜨거운 눈길을 보낸다. 대통령은 산과 들에서 나날이 식구를 불려 대한민국 방방곡곡에 둥지를 틀기를 빌며 붉은 머리와 긴 부리에 깃털이 하얀 따오기 한 쌍을 직접 우포늪 하늘로 날려 보낸다.

따오기

동요에도 나올 만큼 친숙한 새인데도 멸종돼 안타까움을 사는 따오기가 야생으로 복귀하는 모습을 3년 뒤면 볼 수 있을 것 같다. 환경부와 경남도, 창녕군이 우리나라에서 멸종된 따오기 복원을 위해 6년 전 첫발을 뗀 따오기 복원·증식 작업이 우포따오기복원센터에서 순조롭게 진행되고 있다. 따오기는 오염되지 않은 깨끗한 농촌 환경의 지표종이다. 1954년엔 서울에서 관찰된 기록도 있다. 1979년 1월 18일 경기 파주시 문산읍 판문점 근처에서 한 마리가 관찰된 것을 마지막으로 우리나라에서는 자취를 감췄다.

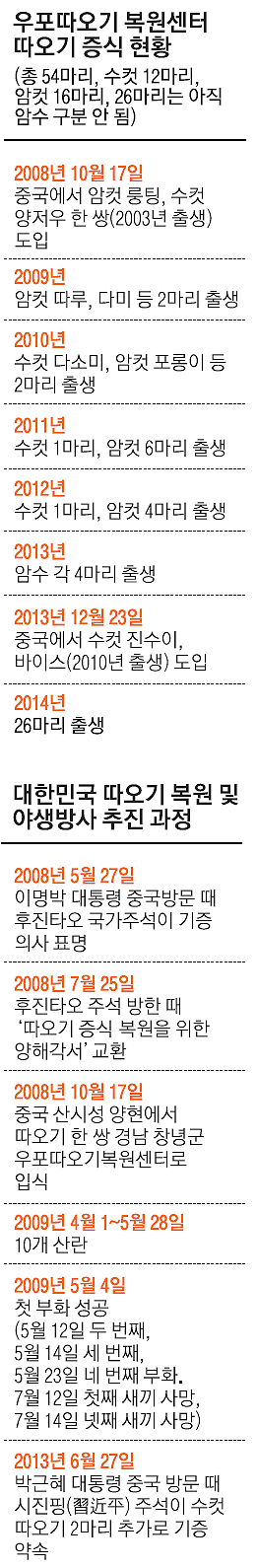

●2008년 이 前대통령 방중 기념 후 주석 기증 약속

조류 전문가들은 농약 살포와 환경훼손 등으로 서식환경이 나빠진 게 따오기 멸종의 주요 원인이라고 분석한다. 중국에서도 1960년대 따오기가 사라지기 시작했다. 중국은 멸종을 막기 위해 1979년 탐사에 나서 1981년 산시(陝西)성 양현에서 일곱 마리를 발견하고 자연 번식을 통해 증식할 수 있도록 특별보호에 돌입했다. 해마다 한 마리씩 생포해 인공 증식도 진행했다. 이 같은 노력 덕분에 현재 중국엔 따오기가 야생과 사육을 합쳐 2600여마리로 늘어났다. 일본도 1981년 야생 따오기가 멸종되자 1999년 중국에서 한 쌍을 기증받아 복원·증식을 시작해 200여 마리로 불었다. 2008년에는 10마리를 방사했다.

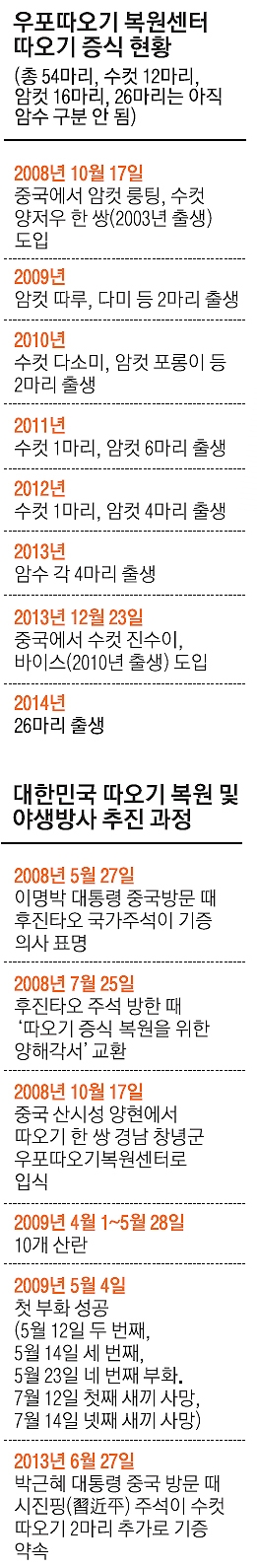

우리나라 따오기 복원사업은 2008년 5월 27일 이명박 대통령이 중국을 방문했을 때 후진타오(胡錦濤) 국가주석이 한 쌍을 기증하겠다고 약속한 것을 계기로 본격 추진됐다. 따오기 서식에 최적의 환경을 갖춘 우포늪 옆 산속 1만 9810㎡ 부지에 복원센터를 세우고 2008년 10월 17일 중국에서 수컷 양저우(洋洲)와 암컷 룽팅(龍亭)을 전세기로 들여왔다. 당시 중국인 전문가 2명이 따라와 1년 6개월이나 머물며 기술과 노하우를 전수했다.

우포 따오기 식구는 54마리로 늘어났다. 철통 보호를 받으며 2000여㎞를 날아온 녀석들은 이듬해 한국 따오기 첫 세대인 암컷 따루와 다미를 낳았다. 2010년에는 2세대인 수컷 다소미와 암컷 포롱이가 태어났다. 지난해에는 따루와 다소미가 처음으로 짝짓기를 해 암수 4마리씩 낳았다. 올해 8쌍이 26마리를 낳아 식구를 크게 불렸다.

우포따오기복원센터는 직원들의 연구관리동과 따오기 전용 시설인 부화 및 육추동, 검역동, 번식케이지, 사육케이지, 분산케이지 등으로 이뤄졌다. 따오기가 방사되기 전에 야생과 비슷한 환경에서 적응할 수 있게 널찍한 케이지를 내년 5월까지 건립한다. 방사되면 건강하게 자라도록 센터 앞 논밭 19만㎡에 서식지도 조성하고 있다. 현재 비어 있는 사육케이지에 내년부터는 따오기를 사육해 관람객들이 구경할 수 있게 한다. 사육케이지 사방에는 도랑을 만들어 관람객이 가까이 다가갈 수 없다.

●올 초 AI 확산 땐 전 직원 센터서 격리 생활

올해 1월부터 진수이(水)와 포롱이 등 2쌍의 따오기는 센터에서 10㎞쯤 떨어진 창녕군 장마면에 따로 마련된 따오기 분산번식케이지로 이사해 살고 있다. 센터에 있는 따오기가 질병 등으로 몽땅 죽거나 따오기를 전부 매몰해야 하는 등의 비상 상황에 대비해 종족을 보존하려는 것이다. 올해 초 AI가 한창 확산됐을 때 전체 직원은 설 연휴를 포함해 2주일 동안 아예 외부 출입을 하지 않고 합숙까지 했다. AI가 전염되는 것을 원천 차단하기 위해 집에도 가지 않고 산속에서 격리 생활을 한 것이다.

번식케이지를 비롯해 따오기가 있는 시설은 1.5㎞에 이르는 전기 울타리로 둘러싸여 있다. 전기 울타리에는 24시간 전류가 흐르는 여러 가닥의 전선이 설치돼 있다. 야생 동물 등이 침입하는 것을 막기 위해서다. 센터 출입구에서부터 번식, 육추, 사육시설, 전기 울타리 등 곳곳에 30여개의 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 구석구석을 비추며 감시한다. 사무실에서 모니터를 통해 외부 침입자나 따오기 상태 등을 실시간으로 감시·관찰한다. 센터에서 증식된 따오기 식구는 암컷이 많다. 이에 따라 복원 따오기의 근친 교배를 피하고 유전자 다양성을 확보하기 위해 지난해 12월 중국에서 추가로 수컷 진수이와 바이스(白石)를 들여왔다. 진수이는 포롱이를 짝으로 맞았고 바이스도 2012년 우포에서 태어난 암컷과 짝짓기를 해 올해 2세를 봤다.

따오기는 일부일처제 습성을 가진 조류다. 창녕군 따오기 담당 이성봉 팀장은 “서로 호감을 보이는 암수끼리 짝을 지어 한 케이지 안에 넣어 기르고 있다”고 말했다. 중국에서 장가온 진수이와 우포 2세인 포롱이는 남다른 부부애를 뽐낸다. 올해 새끼를 8마리나 낳았다. 따오기는 출생 1~2년 뒤부터 20여년 산란을 한다. 3~5월 1~5개의 알을 낳는다. 부화기간은 28일이다. 부화율은 절반에도 못 미친다. 어미가 산란을 하면 1~2주일쯤 알을 품게 한 뒤 부화기로 옮겨 인공부화를 시킨다. 새끼는 부화하면 바로 인큐베이터에서 1주일을 지내는 등 육추동에서 45일에 걸쳐 직원들의 극진한 보살핌을 받아 스스로 먹이를 먹을 수 있을 만큼 자란 뒤 사육 케이지로 옮겨진다. 육추동에는 신생아용 인큐베이터 4개가 있다.

●야생동물 침입 막으려 전류 울타리로 ‘철통보호’

따오기가 육추동에 있는 동안 직원들이 하루 3~4차례 먹이를 먹이고 수시로 목욕을 시킨다. 따오기는 주위 환경에 매우 민감하다. 낯선 사람이 보이거나 시끄러우면 난폭한 행동을 한다. 화려한 색깔을 봐도 불안한 반응을 보인다. 경남도와 창녕군은 따오기가 100마리를 넘으면 야생에 잘 적응할 것으로 보이는 10~20마리를 골라 방사를 시작한다. 또 연차적으로 방사량을 조절해 야생에서 자연번식을 통해 개체 수를 늘린다는 계획을 세웠다.

창녕 강원식 기자 kws@seoul.co.kr

따오기, 내가 궁금해요?

→황새목 저어샛과에 속한다. 국제자연보존연맹 멸종위기종에 등록된 국제 보호 조류다. 다 자라면 몸길이가 약 76㎝에 이른다. 머리·몸은 흰색, 얼굴·다리는 붉은색이다. 1968년 천연기념물 제198호로 지정됐다. 병아리처럼 감별사가 없어서 태어난 지 1년쯤 지나 유전자(DNA) 검사를 거쳐 암컷인지, 수컷인지를 알 수 있다.

2014-05-24 15면