깡촌대학, 최고 연구소 4곳과 만난 뒤 노벨상 꿈꾼다

독일 서부에 위치한 잘란트주는 독일에서 가장 작은 주다. 주 전체 인구가 100만명 정도에 불과하다. 1960~70년대 석탄·철강산업의 전성기에는 호황도 누렸지만, 그 후로는 ‘가난하고 척박한 동네’ 수준을 벗어나지 못했다. 강원랜드조차 없는 강원도의 산골 폐광촌을 연상하게 하는 곳이다. 하지만 최근 들어 잘란트는 지식산업을 기반으로 한 부흥에 가슴이 설레는 곳이 됐다. 그 중심에 잘란트의 주도인 자브뤼켄의 잘란트 주립대학이 있다. 한때 프랑스 낭시대학 분교였던 잘란트대는 대학 자체로는 별다른 경쟁력을 찾기 힘들다. 하지만 ‘독일 4대 연구회’와 함께 구성한 ‘산학 클러스터’ 덕분에 훌륭한 시너지효과를 거두고 있다. 아헨공대나 에콜 폴리테크니크처럼 우수한 인력을 처음부터 유치할 수 없는 환경에서 어떻게 연구중심 대학의 장점을 취할 수 있는지를 말해주는 좋은 사례다.

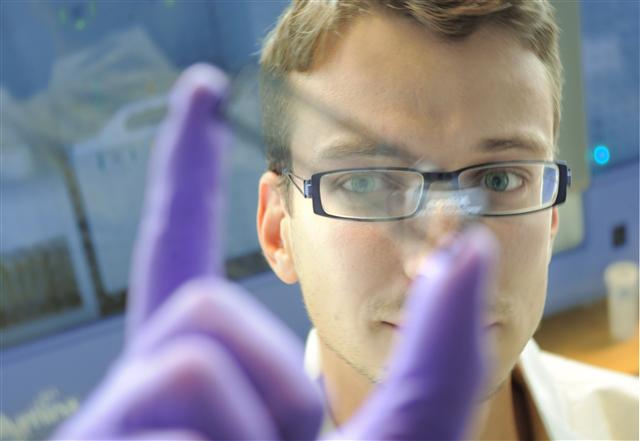

20여명의 노벨상 수상자를 배출해 ‘노벨상 사관학교’로 불리는 막스플랑크 연구소에서 한 연구원이 실험에 몰두하고 있다.

거대과학 분야의 연구를 담당하고 있는 헬름홀츠 연구소 건물 앞에 연구소를 상징하는 깃발이 나부끼고 있다.

기초과학 분야를 담당하고 있는 막스플랑크는 100년 가까운 역사를 갖고 있다. ‘(정부는)지원하되 간섭하지 않는다’는 원칙이 철저하게 적용되는 탓에 연구에 대한 자율성이 높아 전 세계 과학자들이 선망하는 연구회로 유명하다.

막스플랑크는 제2차 세계대전 직후인 1948년 설립된 후 지금까지 20여명의 노벨상 수상자를 배출했다. 1911년 설립된 전신인 카이저빌헬름협회의 16명을 포함하면 미국 하버드대, 영국 케임브리지대와 어깨를 나란히 하기에 손색이 없다. ‘노벨상 사관학교’라는 말이 허언이 아닌 셈이다. 한해 1만 5000여건에 달하는 연구 결과물이 쏟아져 나오는데 이는 독일 전체 연간 우수 논문의 40%에 해당한다. 막스플랑크는 3개 분야 80여개의 연구소를 독일 전역에 갖고 있다.

자브뤼켄에 위치한 막스플랑크 정보학연구소(MPII) 역시 이 같은 구도를 그대로 보여준다. 베트람 소미에스키 박사는 “무엇이 될지 생각하지 않고 연구를 시작하고 진행하는 것이 막스플랑크의 가장 큰 특징”이라며 “막스플랑크는 최소 20~30년 후를 내다보는 연구를 맡는다고 생각하면 된다”고 설명했다. 이어 “이 같은 연구소의 특성 때문에 노벨상 수상자가 많이 배출된 것”이라는 설명을 덧붙였다.

막스플랑크는 각 연구소가 위치한 지역의 대학들과 학연 프로그램도 운영한다. 이 때문에 막스플랑크의 영년직 연구원 중 상당수는 ‘대학교수’ 직함도 갖고 있다. 이 같은 구도는 주변 대학의 우수한 학생들이 막스플랑크에서 연구하면서 실력과 아이디어를 키우는 원동력이다. 선순환 구조가 구축된 것이다. 소미에스키 박사는 “연구원은 논문으로만 평가받고, 상당 시간을 학생들의 교육에 할애하는 역할을 동시에 부여받는다”면서 “80여개의 막스플랑크 연구소 간에 중첩되는 부분이 없지 않지만, 여럿이 연구하면 다양한 결과가 나올 수 있다는 점 때문에 이 역시 장점으로 승화시키고 있다”고 강조했다.

특허와 실용기술 개발로 유명한 프라운호퍼 연구소 건물 전경.

특허와 실용기술 개발로 유명한 프라운호퍼 연구소 건물 전경.

프라운호퍼 연구소들은 지역 대학 및 중소기업과의 공동연구에 전체 연구 비중의 40% 이상을 할애한다. 그 결과, 독일에는 세계시장 점유율이 40%가 넘는 강소기업들이 1300여개나 된다. 막스플랑크가 논문으로 평가받는다면 프라운호퍼는 ‘특허’가 핵심이다. 얼마나 산업에 기여하는지를 보기 위한 핵심 지표다.

잘란트대 인근에 위치한 프라운호퍼 비파괴시험연구소(IzFP) 역시 특허와 기업 서비스에 절대적인 비중을 두고 있다. 이곳에서는 건축물이나 교량, 원자력발전소, 철로 등에 손상을 주지 않고 외부에서 강도와 내구성 등을 측정하는 장비와 소프트웨어가 중점적으로 제작된다. 1972년에 설립돼 드레스덴 분원을 포함해 모두 377명의 박사급 인력이 근무하고 있다.

막스플랑크 연구소의 전경. 80여개에 이르는 막스플랑크의 각 연구소들은 지역의 대학들과 학연 프로그램을 활발히 운영하고 있다.

막스플랑크나 프라운호퍼에 비해 상대적으로 덜 알려져 있지만 라이프니치 연구회 역시 독일을 이끄는 중요한 축이다. 라이프니치 연구회의 구조는 거대과학을 담당하는 헬름홀츠를 포함한 나머지 3대 연구회와는 구조가 크게 다르다. 다른 연구회들이 재단본부의 판단에 따라 설립과 폐쇄가 결정되는 데 반해 라이프니치 연구회는 ‘가입된 기관들의 연합’ 형태로 구성된다.

라이프니치 연구회 소속 86개 기관 중에는 연구소뿐 아니라 뮌헨의 ‘독일 박물관’이나 자연사박물관도 포함돼 있다. 나머지 연구소들 중 상당수도 민간이나 주정부에 의해 설립된 것들이 많다. 연구회의 까다로운 가입 심사 평가를 통과하면 개별 연구소들은 라이프니치 연구회 이름을 사용할 수 있는 권리를 찾는다. 매 5~7년마다 연구회의 중간 평가를 실시해 역량이 기준에 못 미친다고 판단되면 연구회 이름을 환수한다. 대신 이름을 사용하는 동안에는 연간 14억 유로의 예산을 골고루 분배해 사용하게 하는 특전을 누릴 수 있다.

잘란트대 인근 라이프니치 신소재연구소(INM)는 태생적으로 잘란트 주정부가 잘란트대 클러스터를 키우기 위해 25년 전에 유치한 연구소다. 전체 예산의 51%를 잘란트대에서 지원받고, 연구성과 역시 대학과 공유한다. 이에 맞춰 INM은 지역특화적인 기술 개발에 초점을 맞추고 있다. 롤란드 롤스 소장은 “재단은 기초와 응용 어느 쪽에도 치중하지 않는 구조를 원한다”면서 “두 가지 부분을 균형 있게 조정하는 것이 각 연구소에 부여된 임무”라고 밝혔다. 연구소가 응용을 전담한다면, 기초연구는 주로 잘란트대와의 산학협력을 통해 이뤄진다. 라이프니치 INM은 100명 규모에 불과하지만 2010년부터 2011년 사이에 800편 이상의 국제논문을 출간할 정도로 경쟁력을 인정받고 있다. 잘란트대 학생들을 연구에 참여시키면서 끊임없는 아이디어를 공급받기 때문이다.

INM 연구원인 이주석 박사는 “용액에서 파우더를 만들어내는 기술, 태양전지의 반사를 줄이는 코팅 기술, 자동차를 균일하게 도장하는 기술 등이 이곳 연구소에서 개발돼 상용화로 이어졌고, 지역사회에 기술기반 기업들이 들어서기 시작했다”면서 “아직까지 잘란트 지역은 다른 지역에 비해 근로자 임금이 10~15% 낮을 정도로 상대적으로 빈곤하지만, 클러스터 덕분에 점차 개선되고 있다”고 전했다.

글 사진 자브뤼켄 박건형 기자 kitsch@seoul.co.kr

2013-01-22 23면