[두 얼굴의 헌법] 김진배 지음/폴리티쿠스/453쪽/2만 6000원 하루만에 내각제를 대

[두 얼굴의 헌법] 김진배 지음/폴리티쿠스/453쪽/2만 6000원1948년 6월 중순, 서울 계동의 ‘계동궁’에선 헌법기초위원회의 서상일 위원장과 김준연 위원, 유진오 전문위원 등이 자리했다. 계동궁은 이승만의 이화장 등과 함께 해방정국 우익 거점의 하나인 인촌 김성수의 자택을 일컫는 말이다. 회의는 한국민주당 당수인 인촌이 주재했다. 어둡고 좁은 사랑방에선 의원내각제로 작성한 헌법초안을 대통령제로 뜯어고치는 작업이 이뤄졌다. 도쿄제대 독법(獨法)과 출신인 김준연이 등사판으로 민 초안 조문에 북북 줄을 긋고 또박또박 글씨를 써나갔다. 경성제대 법학강사 출신인 유진오의 얼굴은 일그러졌다. 독일 바이마르 헌법을 가져와 뼈대를 만들고 살을 붙여 다듬었던 그는 애초 내각책임제 주창자였다. ‘유진오 헌법’이라 불리던 이 초안은 이렇게 ‘김준연 헌법’으로 바뀌었다. 인촌과 각별한 사이였던 유진오는 “내각책임제를 대통령중심제로 바꾸는 데는 원칙적으로 찬성할 수 없다”며 자리를 떴다.

폴리티쿠스 제공

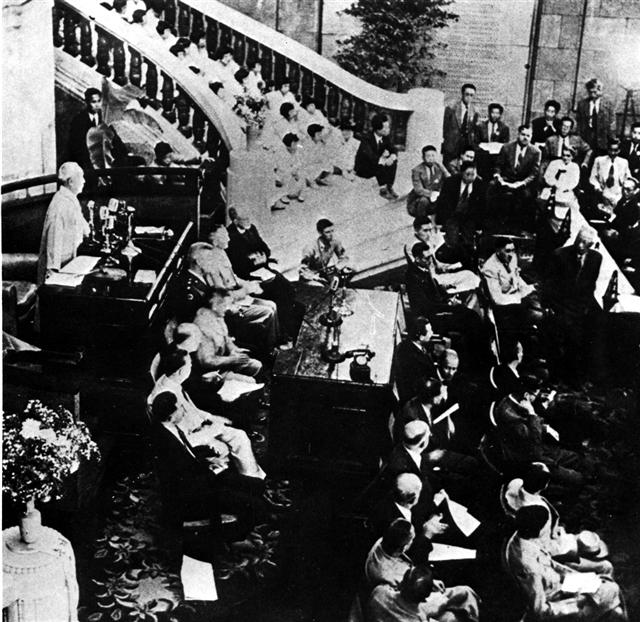

1948년 5월 31일의 제헌의회 개원 모습. 지금은 자취를 감춘 광화문의 중앙청(옛 조선 총독부) 회의실에서 이승만 임시 의장의 사회로 개회식이 열렸다.

폴리티쿠스 제공

폴리티쿠스 제공

항일운동으로 옥고를 치른 김약수 의원은 미국식 대통령제 예찬론자인 이승만 의장에게 “대통령제에 상당한 결함이 있다”며 남미 제국의 빈번한 혁명을 예로 들었다. 그의 예언은 이후 박정희·전두환 등 장군들의 쿠데타를 겪으며 적중했다.

환갑을 넘긴 대한민국의 헌법은 어떻게 탄생했을까. 빛바랜 사진 속 제헌의회의 근사한 모습만 접했던 세대에게 헌법의 탄생과정은 충격적이다. 책은 당시 제헌의회의 모습을 마치 TV를 보듯이 생생하게 그려내고 있다. 신문기자, 재선의원 출신으로 폐암을 극복한 팔순의 저자가 취재 일선에서 만난 지인들의 증언과 국회 속기록 등의 방대한 자료를 정리해 썼다.

책은 1948년 7월 17일 토요일 오전 10시 국회의사당(옛 조선총독부) 본회의장에 공포된 제헌 헌법이 기네스북에 오를 만큼 급박하게 만들어진 인스턴트 법안이라고 설명한다. 5월 30일 소집된 제헌국회가 불과 41일 만에 ‘압축심의’해 뚝딱 내놨다. 후일 진보당 사건으로 억울하게 죽은 조봉암 의원은 노사관계 조항을 명확히 넣지 못하자 속기록에 구두로 취지를 밝히기도 했다.

그해 7월 초 헌법안 독회 과정을 보면 이승만 의장이 얼마나 빨리 헌법안을 통과시키기 위해 애썼는지 알 수 있다. 마치 연극 대사를 읽는 것처럼 ‘제 몇 조 무엇무엇’이라고 읽기가 바쁘게 ‘이의 없습니까?’하며 의사봉을 땅, 땅, 땅 신나게 쳐댔다. 심지어 역사적인 헌법안의 표결은 기본이어야 할 재석이 얼마인지 그 중 몇 명이 찬성했는지 기록도 없다. 어떻게든 미군정 당국과 약속한 8월 15일 광복절까지 정권을 미군정으로부터 이양받아야겠다는 생각에 쫓기고 있어서였다.

저자는 “누가 기초하고 손을 들어 헌법을 통과시켰든 간에 대한민국 헌법의 최대 공로자와 수혜자는 이승만 자신이었다”고 말한다.

다만 제헌 헌법을 만드는 이면에는 ‘10만 선량’(당시 선거구당 유권자는 10만명 안팎)이라 불리던 제헌의원들의 고뇌도 담겨 있었다. 대한민국이란 국호는 헌법기초위원회의 무기명 비밀투표로 정해졌다. 청일전쟁 뒤 일본과 청나라가 맺은 마관조약에서 비롯된 국호를 놓고 ‘배냇병신’이란 비하가 나왔고 고려공화국, 조선공화국은 강력한 국호 경쟁자였다. 어떤 이는 ‘태동화국’을 제의했다. 수십 종류인 태극기의 어느 도안을 채택할지와 영토조항을 넣어야 할지도 논란거리였다. 국호에 군국주의의 냄새가 나는 대(大)자를 넣을지도 의견이 맞섰다.

하지만 헌법은 시간에 쫓겨 친일파 청산과 적산기업 처리 등의 문제를 제대로 다루지 못했고 민족의 생채기로 남았다. 그리고 역사 속에서 권력자들의 욕심에 밀려 이리 찢기고 저리 찢기며 수난을 겪었다. 헌법은 어떻게 쓰느냐에 따라 흉기도 되고 민주주의의 보루도 된다.

오상도 기자 sdoh@seoul.co.kr

2013-08-10 16면