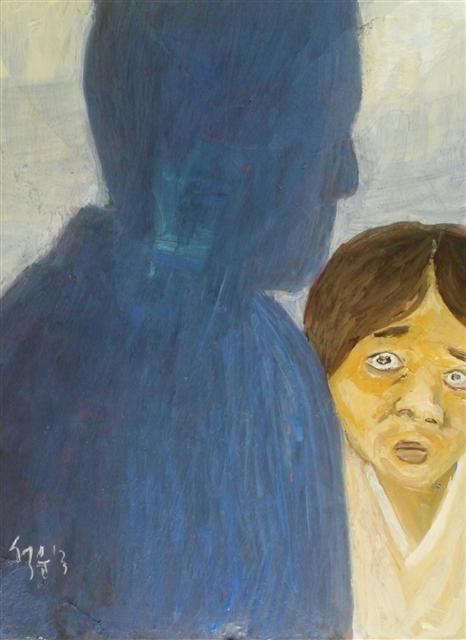

글 김주영 그림 최석운

“저 나루에 사공이 몇이냐?”“늙은이가 슬하의 자식 둘을 데리고 나루질을 하고 있습니다.”

“사공이 네놈의 외양을 꿰고 있겠지?”

“안면이 없지 않습니다.”

“거룻배로 건너가기 불편하다면 사공막 아래쪽으로 바위 벼랑을 도끼로 찍어 발 붙일 곳을 만든 벼룻길이 있습니다.”

“그래? 천도가 있다는 말은 금시초문이군.”

“한겨울에는 등빙으로 건너지만, 장마철에 물이 과도하게 불어나 물살이 세고 거룻배 다루기가 여의치 않을 때는 벼룻길을 따라 곧은재 앞까지 갑니다. 그러나 자칫 발을 헛디뎌 소에 소금 짐을 엎지르게 되면 본전을 놓치는 것은 예사고 사람 목숨까지 거덜 나고 말지요.”

“네놈은 10여년 넘게 천도를 건너다녀서 눈 감고도 건널 수 있겠다?”

“발새 익은 길이라 할지라도 눈 뜨고도 겨우 건너는 길인데 무슨 배짱으로 눈 감고 건널 수 있겠습니까.”

“이놈 봐라, 비루먹은 강아지 범 복장거리시킨다더니 주제 사납게 된 것은 모르고 농지거리가 도통 기탄이 없군… 여기서 해 지기를 기다렸다가 사공막에 불이 꺼지면 벼룻길을 따라 건너기로 한다.”

“그게 눈 감고 건너는 것이나 매한가지가 아니겠습니까.”

“이놈아. 버르장머리 없이 말대꾸가 낭자하냐. 네놈을 그 색주가에서 건져낸 장본인이 바로 나라는 것을 벌써 잊었느냐.”

“도대체 무슨 위급한 일이 기다리고 있기에 밤낮을 가리지 않고 급주로 길을 줄이는 것입니까요?”

“이놈… 머릿속이 뒤숭숭한 게로군. 처음엔 말구멍이 막히도록 기가 질려 있더니 결박을 풀어주니까. 넉살 좋게 제법 뇌까리고 있군. 수다스럽게 굴면, 비수로 혓바닥을 자르든지 멱을 찔러 선지를 뽑아버릴 것이야. 내가 못할 것 같으냐? 어리석은 놈아, 네놈의 목숨이 내 손안에 있다는 것을 아직 깨닫지 못하고 있더란 말이냐?”

길세만이 힐끗 위인을 일별했다. 부릅뜨고 노려보는 눈매가 등골이 오싹할 정도로 매서웠다. 언성은 높지 않았으나 가슴속에 도사린 결의는 녹록하지 않다는 신호였다. 길세만은 해가 지고 어둑발이 내릴 때까지 구린 입도 떼지 않고 기다렸다. 먼 데 사람의 형용도 분별이 어려울 정도로 어두워지자, 두 사람은 일어나 아슬아슬한 벼룻길로 들어섰다. 절벽을 가슴으로 끌어안고 한 걸음 한 걸음 떼어놓지 않는다면 그대로 열길 물속으로 굴러떨어질 만큼 위태로운 길이었다. 지난번 파수 때는 고래등같이 쌓아올린 소금 짐을 지고도 무사히 건너다녔던 길이건만 지금은 단출한 몸으로 건너는데도 두 다리가 후들후들 떨려서 도무지 발짝 떼어놓기가 여의치 않았다. 뒤를 따르는 위인의 재촉 때문인지 아니면 가슴속이 뒤숭숭한 탓인지 알 수 없었다. 코비치재를 지나면 다시 회룡천이 나타나는데, 회룡천 물길을 따라 몇 걸음만 내려가면 나룻배를 타지 않고도 건널 수 있는 여울이 있었다. 두 사람은 회룡천 근처에 있는 숲속에서 야숙을 하였다. 유월이라 하지만 야기는 매우 차가워 모닥불을 피우지 않으면 눈을 붙일 만한 온기를 유지할 수 없었다. 한밤중에 모닥불을 피우면 또다른 불상사를 불러올 수도 있었다. 그래서 후미진 숲속에 숨어 연기 나지 않는 싸리나무를 꺾어다 불을 피웠다.

길손들의 이목을 따돌리며 잠행하는 두 사람이 치받이길인 산수터를 지나고 넓재 어름에서 멈칫거리고 있을 때, 말래 접소에는 때아닌 울진 질청에서 행세한다는 호장(戶長)이 찾아왔다. 호장이란 관아에서 관기들을 감독하는 아전이었다. 관기가 아프거나 대처에 볼일이 있을 때, 호장에게 말미를 청하고 허락을 받아야만 출타를 할 수 있었다. 관기들은 정해진 날짜마다 관아에 나가 점고를 받아야 했는데, 모두 호장이 맡아 처리하였다. 대개 한 달에 두 차례씩 삭망에 치러지는 점고는 구실살이하는 자가 도망하지 않고 있음을 보여주는 소집 점검이었다. 그중에 행수 기생이 있어 교방에서 어린 관기들을 통제하기도 하였다. 그런 호장이 도방을 찾아와 현령이 베푸는 소연에 참석을 해달라는 통기를 넣은 것이었다. 얼른 생각해도 넓재에서 창궐하던 산적들을 소탕한 것에 인사치레하려는 것이었다. 내키든 내키지 않든 고을의 현령이 소연을 베풀겠다면, 응당 참석을 해야 했다. 접소에서는 반수 권재만에게 급주를 놓았다. 급주를 놓은 지 닷새째 되는 날 반수 권재만이 말래 접소에 당도하였다. 부랴부랴 채비를 차리고 정한조, 곽개천, 천봉삼, 최상주, 배고령, 지난번 적환을 입어 아직 기동이 임의롭지 못한 조기출까지 관아로 달려갔다.

2013-08-03 16면